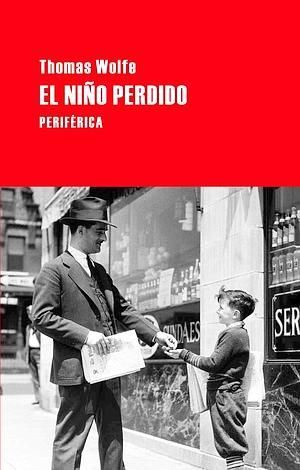

El niño perdido, de Thomas Wolfe

Thomas Wolfe trata de recuperar, en esta novela breve pero imprescindible, la memoria de su hermano muerto treinta años atrás.

Recuerdo que, cuando era un chaval, en el colegio nos hacían leer obras como las Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique o Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, de Federico García Lorca. Sin duda eran lecturas magníficas pero a esa edad lo más probable era que nos inculcaran el pánico a la muerte y la aversión por la literatura a partes iguales. Como soy poco sensible a las influencias externas salí más o menos indemne del programa escolar, aunque me temo que me quedó una cierta aprensión ante los dramas personales: me produce un poco de reparo convertirme en espectador del dolor ajeno.

Más tarde he leído otros libros cuya temática gira en torno a la muerte de alguien cercano, como La invención de la soledad, de Paul Auster o más recientemente Un matrimonio feliz, de Rafael Yglesias o Epígrafe, de Gordon Lish y he llegado al convencimiento de que algunas de las obras más hermosas e intensas de la literatura nacen del dolor, como si el sufrimiento fuese el terreno abonado donde con mayor facilidad brota la inspiración. Y si el dolor puede engendrar la belleza (aunque se trate de la belleza más triste posible), no existe dolor más insoportable que la pérdida de un ser querido.

En 1904 la familia Wolfe dejó la tranquila Asheville, en Carolina del Norte, para instalarse temporalmente en Saint Louis con motivo de la Exposición Universal. Thomas, con tan solo cuatro años, era el menor de ocho hermanos. Grover ya había cumplido doce, aunque era tan maduro y despierto que podía pasar por mayor. Su inesperada muerte fue un golpe terrible para toda la familia.

Treinta años después, Thomas Wolfe escribió una novela sobre la muerte de su hermano mayor: El niño perdido. Esta breve obra comparte tema con las que he mencionado antes, pero no se parece a ellas; no tiene el tono elegíaco que sigue a la pérdida, cuando se piensa que nunca más saldrá el sol y que con la persona querida ha muerto cuanto de hermoso tenía el mundo: no fue escrita para intentar superar el golpe, sino para recuperar la memoria de los momentos perdidos.

Comienza recreando a Grover poco antes de su muerte, en Asheville, junto a la tienda de su padre. El niño, a sus doce años, está en el centro de su mundo y en una epifanía de sensaciones, podemos verlo a través de sus propios ojos, tan lleno de vida y de curiosidad.

“Pues, «he aquí», pensó, «la plaza como siempre ha sido, la tienda de papá, el cuerpo de bomberos, el ayuntamiento, la fuente palpitando con su surtidor, la luz que viene y va y viene de nuevo, el viejo carro que pasa traqueteando, el jamelgo cadavérico, los tranvías que llegan y se detienen un cuarto de hora, la ferretería en la esquina, y junto a ella la biblioteca, con su torre y sus almenas a lo largo del tejado como si se tratara de un castillo antiguo, la hilera de viejos edificios de ladrillo a este lado de la calle, la gente que pasa y los carros que van y vienen, la luz que llega y cambia y que siempre vuelve y vuelve, y todo lo que viene y va y cambia en la plaza para que ésta siga siendo exactamente igual». Pensó: «He aquí la plaza que nunca cambia, que siempre seguirá igual. He aquí el mes de abril de 1904. He aquí la campana del Tribunal y las tres de la tarde. Aquí está el viejo Grover, que está a punto de cumplir los doce años, he aquí la plaza que nunca cambia, aquí está Grover, aquí está la tienda de su padre y aquí está el tiempo.»”

La narración transcurre con placidez, deteniéndose minuciosamente en cada detalle y de repente, como una tormenta de verano, se alza en un torbellino de imágenes dolorosamente intensas. Es difícil imaginar que el relato sobre la muerte de un niño pueda estar tan lleno de lirismo.

Tratando desesperadamente de atrapar lo poco que queda de la memoria del hermano perdido el relato va cambiando de tiempo y de narrador y Thomas Wolfe adopta la voz de Grover, la de su madre, la de su hermana mayor o la suya propia a medida que la narración se va tornando más melancólica.

“Y cuánto tiempo ha pasado desde entonces…

Y ahora encuentro una foto y todo vuelve a mi mente. La hostería, Saint Louis, la Exposición Universal… Y todo tal y como ha sido siempre, como si hubiera ocurrido ayer…

Y todos hemos crecido y yo tengo cuarenta y seis años…

Y nada ha resultado como esperábamos…”

A partir de los testimonios de su familia y del regreso a los lugares donde vivieron y jugaron, Thomas Wolfe trata de invocar el inasible fantasma de Grover. ¿Busca realmente a su hermano o persigue un tiempo mejor, el de su infancia, en el que sabía dónde se encontraba el centro del mundo? En aquel entonces todo era posible y todo estaba por hacer. ¿Y ahora? Ahora no, ahora han pasado treinta años, una guerra mundial, la Gran Depresión y da la sensación de que todo está decidido; algunos de aquellos niños alcanzaron el éxito y el reconocimiento, como Thomas, otros, como su hermana, no. Pero la verdad es que ninguno es lo que quería ser y, como todos nosotros en algún momento de nuestras vidas, sienten la necesidad de volver la vista atrás y buscar algo que perdieron por el camino. La vida puede ser feliz o desdichada, pero siempre es imprevisible.

Grover se perdió dos veces: una a causa de las fiebres, otra más lenta, más cruel, al diluirse su memoria en la marea del tiempo. El título de la novela no es casual; Thomas lamenta más la perdida del niño, del compañero, a medida que los demás se fueron haciendo adultos, que su muerte física.

El niño perdido, pone de manifiesto la radical bifurcación del camino de los que mueren (no desaparecen, puesto que los recordamos, pero el hecho es que tampoco están ahí) y los que continúan vivos. ¿Hasta qué punto la pena que sentimos es por el fallecido o es por nosotros mismos, que debemos cargar con la pérdida?

Sin embargo, con toda su melancolía, con toda su tristeza, El niño perdido es un texto lleno de vida, lleno de personas trabajando, ocupadas en su quehacer diario, o recordando días felices, de niños jugando y haciendo travesuras. Un texto así, hable de lo que hable, no puede dejar de ser hermoso.

“…Y ahí estaban Ben y Grover, Daisy, Luke y yo.

…Todos posando delante de la casa con un pie en el pedal de las bicicletas… Y así es como he vuelto a pensar en todo esto. Todo vuelve.

…Era un chico dulce. ¿No lo recuerdas en absoluto? ¿No recuerdas nada? El aspecto que tenía allí en Saint Louis… Apenas tenías tres o cuatro años, pero debes recordar alguna cosa… ¿Recuerdas cómo te ponías a berrear cuando yo te bañaba?

…A-h-h-h-h… Pobrecito, te ponías a llamar a Grover cada vez que yo te metía en la tina… A-h-h-h-h…”