La muerte de un grande del arte suele recibirse con grandes lamentaciones sobre la gran pérdida que ello representa y bla bla bla. Pero la muerte de un grande grandísimo nos ofrece un cruel consuelo: el de saber que podemos morirnos tranquilos sabiendo que tras nosotros no se publicará una nueva obra. Así de consolado me hubiera sentido yo, por lo menos, si en 1995, año del fallecimiento del grande grandísimo Hugo Pratt, este nombre hubiera significado algo para mí.

La muerte de un grande del arte suele recibirse con grandes lamentaciones sobre la gran pérdida que ello representa y bla bla bla. Pero la muerte de un grande grandísimo nos ofrece un cruel consuelo: el de saber que podemos morirnos tranquilos sabiendo que tras nosotros no se publicará una nueva obra. Así de consolado me hubiera sentido yo, por lo menos, si en 1995, año del fallecimiento del grande grandísimo Hugo Pratt, este nombre hubiera significado algo para mí.

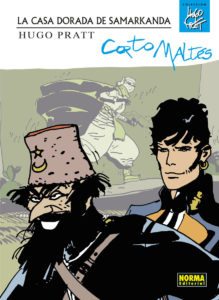

La obra de Hugo Pratt, que servidor descubrió tarde, pero todavía a tiempo, está a caballo entre el tebeo de Hergé y la novela gráfica de Eisner o Spiegelman. Cuando las historias de Tintín dejan de satisfacernos, y nos convertimos en un joven rebelde, hastiado y desencantado, en un romántico al que le tira el cinismo, o en un cínico de melena despeinada al sol del atardecer, podemos acercarnos a una taberna del puerto. Allí, con un poco de suerte, quizá podamos dar un día con el capitán de barco Corto Maltés, uno de los últimos grandes aventureros del siglo XX y una de las mayores creaciones del cómic de todos los tiempos. No creo exagerar si digo que su primera aparición, crucificado en medio del mar, en La balada del mar salado, es una de las imágenes icónicas de la historia de la novela gráfica.

Allá donde haya guerra y una posibilidad (cuanto más remota, mejor) de hacerse con una fortuna, va nuestro héroe, de carácter apátrida y descreído, pero al mismo tiempo, de gran dignidad y reprimido idealismo. A este respecto, mencionemos, sin ir más lejos, la encendida defensa que hace de los armenios frente al genocidio turco en la obra que hoy nos ocupa, La casa dorada de Samarcanda.

Corto Maltés se encuentra en Rodas, donde, siguiendo unas oscuras referencias literarias, las memorias del barón Corvo, espera encontrar un manuscrito que le ayude a encontrar el legendario tesoro del Ciro el Grande que Alejandro Magno enterró en algún lugar remoto del Asia Central. Estamos en 1921, y en Asia todavía se perciben con enorme virulencia las sacudidas provocadas por esos terremotos que fueron la Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Ingleses, italianos, turcos, rusos y armenios, entre otros, pululan fusil en ristre por un territorio donde se libraba una partida más del Gran Juego, como llamó Rudyard Kipling a la disputa que, desde hacía décadas, enfrentaba a rusos y británicos por controlar el Turquestán y Afganistán. Entra en juego también Enver Pachá, el general turco, antiguo aliado de los bolcheviques, que ahora se enfrenta a ellos al frente de un ejército panasiático musulmán. Un escenario bien calentito, como veis, en el que no puede faltar Rasputín, el odioso y entrañable asesino que siempre acompaña a nuestro héroe y que sirve de contrapunto a su nobleza.

Aparte del carisma de sus personajes y la creatividad y calidad artística de sus páginas, la obra de Hugo Pratt se caracteriza sobre todo, como podéis ver, por la exhaustiva investigación histórica que el autor llevaba a cabo antes de emprender una nueva obra. Leer una obra de Corto Maltés no es sólo sumergirse en una inolvidable aventura de sábado por la tarde en la tele (hablo de sábados de los de antes, por supuesto), sino también asistir a una clase magistral de historia, literatura y hasta etnología.

Cualquier reedición de la obra de Hugo Pratt es motivo de celebración. Cuando, además, la editorial Norma acompaña esta edición de La casa dorada de Samarcanda con un extraordinario y divagador prólogo y unas preciosas fotos de Estambul, la celebración se convierte en una auténtica fiesta para el lector.