Una de las incorrecciones lingüísticas que más me irritan es la de “¿te explico un chiste?”, particularmente habitual en esta entrañable parte de España donde vivo. Primero cuéntamelo, les respondo, y si soy tan cortito que no lo pillo, entonces me lo explicas. Pero seguro que no sabes hacerlo como Freud.

Bien mirado, Freud nunca se dedicó a explicar los chistes, sino, más bien, a mostrar y clasificar el mecanismo por el que funcionan, y por el que nos sorprenden, nos avergüenzan, nos hacen pensar y, en ocasiones, (no soy muy de chistes, yo) nos mueven a la risa. Lo hizo en su obra El chiste y su relación con lo inconsciente, y, noventa años más tarde, el gran ilustrador británico Ralph Steadman creó este pequeño gran clásico titulado Sigmund Freud, una mezcla entre el género del ensayo, la biografía y la novela gráfica.

Steadman llegó a la obra de Freud de rebote, mientras se documentaba para ilustrar una serie de chistes judíos clásicos. En España, naturalmente, no sabemos qué es eso de chistes judíos, pues aquí todo son “chistes de”, ejemplo perfecto de la diferencia entre saber reírse de uno mismo y burlarse de los demás. Pues bien, Freud demostró a lo largo de su vida que, además de meterse en nuestros sueños y desplegar ante nuestros ojos esos papelitos arrugados y arrojados a un rincón que son nuestros traumas y obsesiones más ocultas, era capaz de reírse, burlarse y humillar al más pintado. Y todo ello, con elegancia… siempre que fuera posible.

Sigmund Freud es un libro sumamente ameno y divertido, y esa diversión se debe no tanto a los abundantes chistes, la mayoría de un humor más sutil y fino que propiamente desternillantes, como al carácter irónico, sarcástico, en ocasiones vitriólico y hasta vulgar del viejo profesor vienés. Steadman se sirve del estudio y clasificación de los chistes para contarnos, a partir de unos determinados momentos, encuentros y acontecimientos, la vida de Freud, quizá, con permiso de EInstein y Kafka, el mayor icono cultural del siglo XX. Tenemos aquí, entre otras grandes escenas, algunos de los traumas infantiles del pequeño Sigmundito, su poco heroico paso por el ejército, alguno de sus lamentables y divertidísimos escarceos amorosos, su tormentosa amistad con Carl Jung y el hostigamiento al que lo sometieron los nazis hasta que emigró a Londres, donde murió un año más tarde, torturado por un cáncer de mandíbula cuyo suplicio se negó a aliviar con morfina. Prefirió mantener la lucidez hasta el final, aunque el precio fuera la agonía.

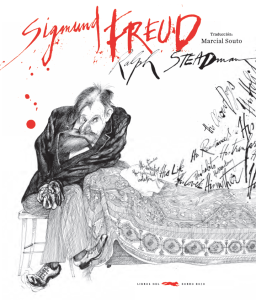

Mención aparte merecen las ilustraciones de Steadman, que por sí solas hacen de este libro una pequeña joya y justifican su presencia en cualquier biblioteca. De engañosa uniformidad, se caracterizan, al contrario, por una riqueza y variedad de estilos impresionante. Steadman combina la caricatura más sencilla con el exquisito detalle de la barba de Freud, donde cada pelo merece su propio espacio; mezcla la melancolía de algunas escenas vienesas con salvajes explosiones de creatividad; sus retratos de la alta burguesía y la clase intelectual son dardos certeros y dolorosos, y sus niñeras, barberos o camareros son tan divertidos como memorables.

La relevancia que aún hoy pueda seguir teniendo Freud en nuestra sociedad es difícil de medir, pero es indiscutible que, en la historia cultural de occidente, podemos hablar de un antes y un después de Freud. La influencia que tuvo su obra sobre lo que vino después, así como el modo en que sus ondas se fueron propagando, son sólo comparables a la repercusión que habían tenido antes las ideas de Darwin o Marx. Por ello, cuando uno se enfrenta a una figura tan inmensa, puede intentar abarcarla en su totalidad y morir en el intento, o puede hacer como Ralph Steadman, y centrarse en un aspecto muy concreto de su obra. El resultado es un libro que a mí, gran ignorante en asuntos freudianos, me ha parecido original, desenfado, abrumadoramente documentado e interesantísimo, y que, creo no equivocarme, conquistará también al freudiano más recalcitrante.