Tres crímenes rituales, de Marcel Jouhandeau

La Historia ha recubierto la tierra con numerosos crímenes que, aún a día de hoy, siguen sorprendiendo al más respetable de los mortales – si es que alguno queda – y acaparando ríos de tinta que suponen una especie de luz a la que no podemos dejar de mirar por mucho que sepamos – porque lo sabemos – que nos provocará daños a la vista. Hay, por tanto, una especie de obsesión por el mundo criminal que convierte a quien lo lee, como si por el efecto de un espejo se tratase, en ciudadanos respetables que jamás cometerían el crimen sobre el que están leyendo. Tres crímenes rituales son tres relatos de lo que, en las épocas en las que se cometieron, supusieron tres crímenes para la mente y la vida de un autor que, ya desde su fantástico prólogo, nos advierten que fue un escritor que se sentía maravillado por diferentes temas y de índole bien diferente. Y como si fuera una de esas estaciones en las que el silencio va haciendo mella y no hay refugios a nuestro alrededor, nos veremos en un momento poniéndonos en la piel de las víctimas, pero también de los verdugos, e incluso de los cómplices que, bien por su silencio bien por su voz sibilina que se introducía en las mentes de los que después cometieron el crimen, difuminando a la perfección esa línea roja que separa la inocencia de la culpabilidad, la naturaleza bondadosa de la que hacen gala los humanistas con el verdadero instinto que surge cuando, en un momento determinado, quitar una vida es el único objetivo que nuestra mente puede crear.

La Historia ha recubierto la tierra con numerosos crímenes que, aún a día de hoy, siguen sorprendiendo al más respetable de los mortales – si es que alguno queda – y acaparando ríos de tinta que suponen una especie de luz a la que no podemos dejar de mirar por mucho que sepamos – porque lo sabemos – que nos provocará daños a la vista. Hay, por tanto, una especie de obsesión por el mundo criminal que convierte a quien lo lee, como si por el efecto de un espejo se tratase, en ciudadanos respetables que jamás cometerían el crimen sobre el que están leyendo. Tres crímenes rituales son tres relatos de lo que, en las épocas en las que se cometieron, supusieron tres crímenes para la mente y la vida de un autor que, ya desde su fantástico prólogo, nos advierten que fue un escritor que se sentía maravillado por diferentes temas y de índole bien diferente. Y como si fuera una de esas estaciones en las que el silencio va haciendo mella y no hay refugios a nuestro alrededor, nos veremos en un momento poniéndonos en la piel de las víctimas, pero también de los verdugos, e incluso de los cómplices que, bien por su silencio bien por su voz sibilina que se introducía en las mentes de los que después cometieron el crimen, difuminando a la perfección esa línea roja que separa la inocencia de la culpabilidad, la naturaleza bondadosa de la que hacen gala los humanistas con el verdadero instinto que surge cuando, en un momento determinado, quitar una vida es el único objetivo que nuestra mente puede crear.

Tres crímenes que, seguidos desde el público, se convierten aquí en relatos donde una fotografía fija de la realidad nos devuelve a la realidad más absoluta, aquella en la que hombres y mujeres cruzan la línea y hunden el cuchillo en la carne.

Solemos juzgar a un libro por su extensión. Lo hacemos porque parece que – y eso me ha sucedido mucho en la librería – si el libro no es lo suficientemente extenso, es como si no fuera a tener la calidad necesaria para que nos produzca el vértigo que, en ocasiones, buscamos en la literatura. Si esto fuera así, si esa fuera la verdad absoluta que se esconde detrás de la edición, uno se perdería Tres crímenes rituales y lo lamentaría, como esas oportunidades que se pierden y no vuelven, como los trenes que cierran sus puertas y no vuelven por mucho que los esperemos. Marcel Jouhandeau traza aquí la visión del juicio de tres crímenes que supusieron un verdadero escándalo en la época en la que fueron cometidos – de obligada lectura el prólogo de Eduardo Berti como momento impagable para descubrir mucho más no sólo sobre lo que lleva detrás este libro sino de la vida del autor – y nos permite adentrarnos de lleno en esa especie de maldad pero de admiración a la vez, que convierten a la pareja formada por víctima y asesino en una especie de relación que permanece en el tiempo, ligada a la sangre y al arma con el que fue realizado un crimen que, sacudiendo a la población, también la convierte en pequeñas ovejas mansas por las decisiones de la justicia.

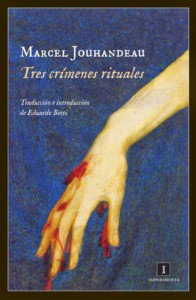

Pero si bien leer sobre crímenes horrendos como el de Los amantes de Vendôme – un crimen al que no se le consigue poner nombre nunca por el horror que suscitan – o incluso desvelando los pormenores de El crimen del cura de Uruffe, Marcel Jouhandeau convierte lo que podría parecer un simple folleto, en una nota al pie de página en cualquier medio de comunicación de sucesos, en una visión atinada de lo que el crimen significa, en una pequeña radiografía donde tanto el alma como el cuerpo tienen un significado concreto, un mensaje que, como en la mano ensangrentada que se nos presenta en la portada de Tres crímenes rituales, gotea ensuciando esa realidad tan pura que todos creemos vivir. Porque inmersos todos en este pequeño libro, en este libro fino pero no por ello menos intenso, nos convertimos en espectadores fortuitos de cuál es la naturaleza de un hombre, una mujer – no hay diferencias de sexos – que comete un acto tan simple como blandir un cuchillo y que tiene consecuencias que jamás nos hubiéramos planteado. De nuevo, la delgada línea entre el silencio y el grito, entre la limpieza y la suciedad de la sangre, entre el bien moral y el mal más endemoniado.