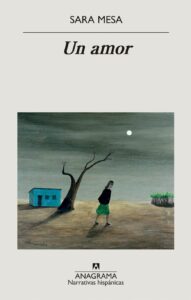

Supongo que es bastante pretencioso decir esto, pero creo que podría afirmar que me gusta todo libro del que me guste su primera frase. Reconoceré, ya que estoy, que a veces cuando estoy en una librería busco autores que creo que me pueden gustar y todavía no he leído y lo que hace que se decante la balanza para un lado o para otro es esa primera frase de alguna de su novelas. Soy así, qué le vamos a hacer. Además, y no miento cuando digo esto, todavía no me he encontrado un libro del que me haya gustado su primera frase y luego no el resto del contenido. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar si digo que la primera frase del nuevo libro de Sara Mesa la tengo subrayada? Pues claro, que me ha gustado. Eso sí, no tengo más que las palabras (todavía no me he inventado ningún mecanismo para ello) para añadir el mucho. Pero sí, este ha sido mucho. También debería decir: como todos los anteriores. Ese nuevo libro de Sara Mesa es Un amor, publicado, siguiendo la norma, por Anagrama.

Supongo que es bastante pretencioso decir esto, pero creo que podría afirmar que me gusta todo libro del que me guste su primera frase. Reconoceré, ya que estoy, que a veces cuando estoy en una librería busco autores que creo que me pueden gustar y todavía no he leído y lo que hace que se decante la balanza para un lado o para otro es esa primera frase de alguna de su novelas. Soy así, qué le vamos a hacer. Además, y no miento cuando digo esto, todavía no me he encontrado un libro del que me haya gustado su primera frase y luego no el resto del contenido. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar si digo que la primera frase del nuevo libro de Sara Mesa la tengo subrayada? Pues claro, que me ha gustado. Eso sí, no tengo más que las palabras (todavía no me he inventado ningún mecanismo para ello) para añadir el mucho. Pero sí, este ha sido mucho. También debería decir: como todos los anteriores. Ese nuevo libro de Sara Mesa es Un amor, publicado, siguiendo la norma, por Anagrama.

Algo tiene Sara Mesa en su escritura que me recuerda a una idea que leí ya hace unos años en alguno de los geniales libros de Luis Rodríguez (antes publicado por Tropo, ahora, por Candaya). Allí, creo recordar, él hablaba del acto de la lectura como el de alguien que fuera capaz de coger sus propios ojos, girarlos 180º y empezar una vida mirándose hacia dentro. Hay en lo que escribe Sara Mesa algo de reflejo de uno mismo, de palabras espejo, de revelación interior y universal, porque es de la protagonista y a la vez es tuya.

En Un amor nos encontramos con Nat en la Estepa, un núcleo rural cercano a Petacas. (¿Sé dónde está? No. ¿Existe? No lo sé. ¿Me importa? Tampoco). Ha decidido huir allí después de cometer un grave y vergonzoso error en su anterior trabajo. Allí irá a dedicarse a la traducción literaria y a empezar una nueva vida. Todo será nuevo para ella. Y difícil, muy difícil. Tendrá un casero que no cuide ni por ella ni por la casa (sí por el cobro de las facturas), que la mira con lascivia y deseo, que la trata como a un ser inferior por la mera razón (o eso parece) de ser mujer, de ser joven, de ser de ciudad. El propio casero le dará un perro atemorizado, que para ella será una extensión del mal que reside en su interior, como un tumor surgido de aquel error que ella cometió, como un mal animalizado. El perro tiene miedo, duerme atado a un palo, esconde mucha rabia, pero también pena, o pena o miedo disfrazados de rabia. Y un día explota. A mí me ha dado la sensación de que explota por Nat. Ella no puede o no es capaz de hacerlo. Él sí y paga las consecuencias. Quizá en ese momento es cuando Nat comienza a salvarse.

Entre medias, y siempre vigilada por la montaña de El Glauco, Nat irá conociendo a las distintas personas que habitan esa aldea. Estará Píter, el hippie que siempre estará a su lado, que la ayudará en todo menos en una cosa, que será probablemente el que permita que la bomba que Nat no consigue prender explote. Pero también estará el alemán, el ser pasivo, el agua calmada que agita otras, la tranquilidad que no quiere pero no puede evitar Nat. Y más gente: los vecinos, que solo aparecen en fin de semana (esa mochufa de Santiago Lorenzo), los gitanos, los dos ancianos, la chica de la tienda, los del bar, etc.

Al final, Nat se da cuenta que fue allí a traducir, pero no un texto sino un pueblo, un mundo alterno y paralelo al de la ciudad, el rural, con otras reglas, otras leyes, otra forma de vivir. Tan cerca y a la vez tan lejos. A mí todo el rato me daba la sensación de que Nat es esa pieza de puzle que cogemos cuando somos pequeños y que apretamos sobre el hueco que queda sabiendo que allí no encaja, que esa no es una pieza de ese puzle, que a lo máximo que llegaremos si seguimos insistiendo en colocarla allí es a romperla. La gran diferencia con el libro es que aquí Nat ya está rota. En definitiva, y como una de las ideas que se trabajan en la propia novela, la Nat de Un amor no será más que alguien que se sale del camino marcado, que lo cuenta (o que deja a un/a narrador/a que lo cuente) y que da vía libre a quien lo lea para decidir si el desvío, si salirse del camino estipulado, es bueno o malo, que sea el propio lector quien juzgue sobre su vida, tal y como hacen los del pueblo. Al fin y al cabo, seremos leyéndola un habitante más de El Glauco, y tendremos que elegir de qué bando estar, del que quiere salvar al perro o matarlo. No diré, porque qué falta hace, en qué bando estoy yo. O sí, va, en el de Sara Mesa.