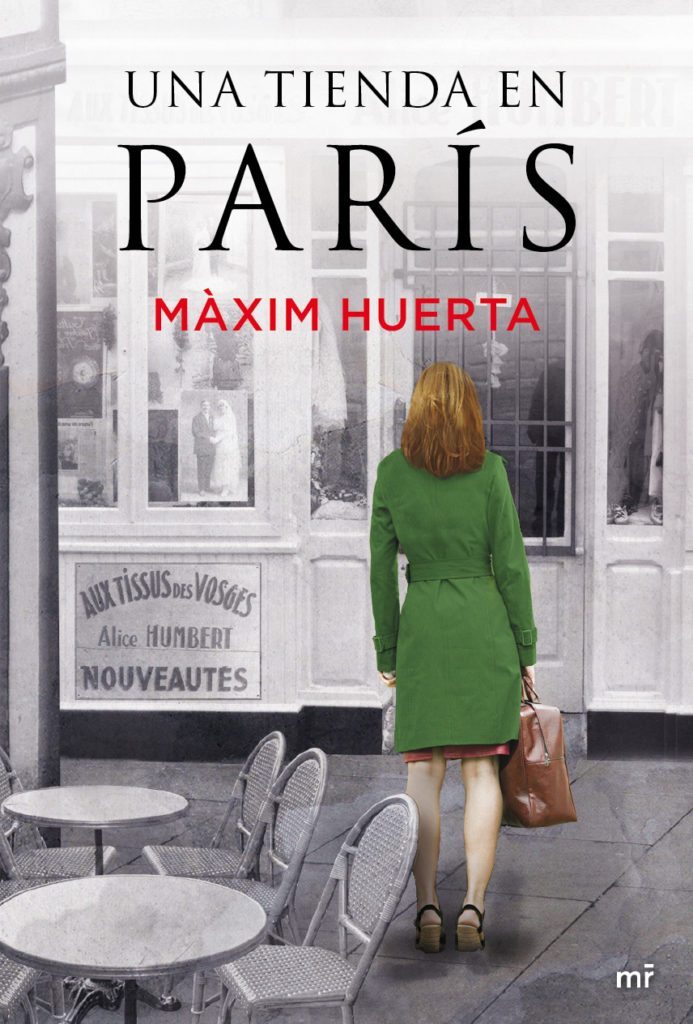

Una tienda en París, de Màxim Huerta

Querido X:

Hubo un tiempo en el que necesité ser feliz. Era absurdo. Me comportaba como un niño pequeño cuando los años ya habían empezado a entrar por la puerta, cansados como sólo pueden estarlo los que han dado muchas vueltas a la vida y ella ha jugado con ellos. Por aquel entonces, caminaba por las calles de mi ciudad como si fuera el dueño de cada piedra, de cada acera, de todos los edificios que pasaban veloces ante mis ojos, porque en realidad el mundo giraba en torno a mí, no yo en torno a él. Pero eso fue hace mucho tiempo, cuando ni siquiera la brisa a orillas del río me satisfacía lo más mínimo. Eso fue antes, mucho tiempo antes, cuando pensé que la vida era como en las películas, o si te parece más acertado, como en las obras de teatro en las que se pueden intercambiar los personajes.

Pero llegó ese libro, esa novela que lo cambió todo y que me hizo decidir, de una vez por todas, que mi vida tenía que ser como la de su protagonista, como la Teresa que huye del color gris para encontrar en París los colores que había perdido desde que era una niña. Por eso me fui, por eso necesité un espacio que sólo pude encontrar en los brazos de las páginas, de las que me regaló “Una tienda en París” cuando mi andadura comenzaba y yo sólo sabía cómo me llamaba.

Fui impulsado como por un resorte a recorrer la rue Lepic, a desentrañar los nudos que mis pies habían creado allí, en nuestra ciudad, mientras iba caminando por Saint – Pierre esquina con Anvers. Y necesitaba sentirme como en el libro de Màxim Huerta, volando en una especie de nube invisible por los años que habían pasado por esta ciudad, convirtiéndola en la de la luz, la del amor de las películas, sabiendo en todo momento que en su interior había una historia mucho mayor, mucho más grande que la que aparece en las películas. Porque si algo era cierto era mi miedo, el miedo a quedarme estancado en las otras calles, esas por las que nos perseguíamos cuando el amor era todo lo que necesitábamos, con lo que nos engañábamos como si jugáramos al juego del mentiroso. Y así, seducido por la vida estimulante que saltaba de las páginas de “Una tienda en París” convoqué a mis placeres, al ser que había estado durmiendo desde que abrí los ojos al nacer, para fundirme con esta ciudad desde la que te escribo. Porque perseguí mis sueños, aquellos que tú pensabas que eran tonterías, que eran simplemente oasis en los que descansar pero en los que nunca quedarse. Por ello empecé a escribir mi novela, esa que llevaba años postergando por miedo a que, en algún momento, alguien me diera un “sí”, un “estamos muy interesados en publicarla” y, aquí, mientras me siento en una pequeña terraza del bar Le Consulat, aquel en el que Picasso se sentó para disfrutar de una noche de alcohol, puedo contarte que mis sueños se hicieron realidad, se volvieron reales y pude ponerles nombre, como si fuera la Alice Humbert de la novela de la que te leía frases que a ti te parecían no tener ningún sentido. Cuando en realidad lo tenían todo. Porque así fue como esta novela entró en mi vida, así fue como las palabras que escribió Màxim Huerta crecieron y se enraizaron en cada uno de mis músculos, en cada nota del piano que suena a lo lejos, mientras el frío va llegando a París y yo debo volver a mi casa, a un pequeño apartamento en el que no necesito gran cosa para vivir como yo quiero.

Me gustaría que fueras feliz, que todos lo fuéramos, aunque sé que, a lo mejor, no entiendas mis razones. Pero tuve que hacerlo, y hoy, mientras escribo estas líneas, esta despedida que ya empieza a ser amarga como el poso del café que se ha quedado helado en la taza, sólo deseo que todos podamos ser felices, que todos podamos cerrar el círculo que abrieron Teresa y Alice Humber, las protagonistas de “Una tienda en París” y que, a lo lejos, cuando el sol empiece a irse a dormir, podamos mirar a la misma luna, desde lugares diferentes, y nos acordemos únicamente de que los recuerdos pueden hacernos felices, si de verdad nosotros lo somos, en nuestro interior.