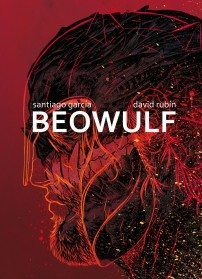

Beowulf, de David Rubín y Santiago García

Se dice poco, pero de vez en cuando hay que volver a las historias clásicas – estén en la forma en la que estén – para que nos demos cuenta dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí. Y se dice poco, supongo, porque cuenta más la novedad y lo inmediato que el tiempo de reflexión que se impone para poder degustar – como si fuera una buena comida – aquellos relatos que formaron la literatura, no sólo que formaron parte de, sino que la crearon, trayendo hasta nuestros días las reminiscencias épicas que guardaban sus textos. Una de esas historias es, sin lugar a dudas, Beowulf que, a pesar de estar en esta ocasión trasladada en una imagen más moderna – y añado por si no quedara claro más adelante, de una forma brillante -, convertida en una narración épica como pocas, ha ido uniendo a generaciones enteras de lectores y que ahora llegar aquí, de la mano de uno de los mejores narradores gráficos de la historia, con un aspecto renovado, con un dinamismo pocas veces visto en una novela gráfica, y con esa pasión que se invierte cuando lo que uno hace es lo que gusta hacer y no hay ninguna excusa para ello, sino el simple disfrute, el crear para compartirlo, el dedicarse a una profesión que, denostada por algunos, debiera, por imperativo, ocupar un lugar predominante en aquellos círculos donde las novelas tienen ese aura antigua donde no existe la ilustración. Y es que, al fin y al cabo, no hay peor prejuicio que creer que sólo lo clásico, en un formato clásico, merece la pena.

Se dice poco, pero de vez en cuando hay que volver a las historias clásicas – estén en la forma en la que estén – para que nos demos cuenta dónde estamos y cómo hemos llegado hasta aquí. Y se dice poco, supongo, porque cuenta más la novedad y lo inmediato que el tiempo de reflexión que se impone para poder degustar – como si fuera una buena comida – aquellos relatos que formaron la literatura, no sólo que formaron parte de, sino que la crearon, trayendo hasta nuestros días las reminiscencias épicas que guardaban sus textos. Una de esas historias es, sin lugar a dudas, Beowulf que, a pesar de estar en esta ocasión trasladada en una imagen más moderna – y añado por si no quedara claro más adelante, de una forma brillante -, convertida en una narración épica como pocas, ha ido uniendo a generaciones enteras de lectores y que ahora llegar aquí, de la mano de uno de los mejores narradores gráficos de la historia, con un aspecto renovado, con un dinamismo pocas veces visto en una novela gráfica, y con esa pasión que se invierte cuando lo que uno hace es lo que gusta hacer y no hay ninguna excusa para ello, sino el simple disfrute, el crear para compartirlo, el dedicarse a una profesión que, denostada por algunos, debiera, por imperativo, ocupar un lugar predominante en aquellos círculos donde las novelas tienen ese aura antigua donde no existe la ilustración. Y es que, al fin y al cabo, no hay peor prejuicio que creer que sólo lo clásico, en un formato clásico, merece la pena.

No me encargaré de desentrañar la historia que se cuenta en Beowulf. Es harto conocida y, además, hay infinidad de información si navegamos por la red que nos dará un detallado resumen de lo que nos contó alguien anónimamente hace ya varios siglos. De lo que se trata aquí es del puro ensalzamiento de una obra que, una vez abierta, es difícil dejar de mirar, como si un hipnotizador nos hubiera cogido fuerte y no nos soltara hasta que no hemos hecho lo que él pretende. David Rubin, un autor al que me “enfrentaba” por primera vez, pero al que le hinqué el diente gracias a la recomendación de una amiga librera que me exhortó, me ordenó, casi me gritó – si no fuera porque nuestros encuentros se resumen en una conversación virtual – que cogiera el libro, me lo llevara a casa, y disfrutara de lo que se me proponía. Sin más pretensiones. Disfruta Sergio, me dijo, porque no has leído nada igual en mucho tiempo. Y, como suele suceder siempre que ella habla, tenía razón. Unas dimensiones extraordinarias, unas imágenes que casi saltan de las páginas y que ahogan al espectador que, al pasar las páginas, se encuentra con los ojos enfurecidos de una criatura ancestral y que parece mirarnos fijamente presta a devorarnos hasta las más mínimas entrañas. Y así fue como empezó el viaje por una obra que, a día de hoy, guardo como si fuera el tesoro de la isla más recóndita del planeta, y que recomiendo cada vez que alguien quiere leer algo especial. Porque de eso se trata cuando abrimos un libro – o eso quiero creer, al menos -. En sentir que aquello, que eso que tenemos entre manos, es especial.

Insistiría mucho más en las bonanzas de esta obra, pero en realidad creo que lo mejor es que Beowulf se acerque a los lectores por sí misma, que cojan sus pastas, las acaricien con suavidad, y después estén dispuestos a dejarse transportar a otra época, a una historia fuera del tiempo, a una novela gráfica que da el pistoletazo de salida y convierte un texto ya conocido en algo completamente distinto, lleno de matices, lleno de esos momentos en los que vamos descifrando los trazos, los movimientos de los personajes y pensamos, una y otra vez – y yo lo hice en voz alta, fuera de mi casa, rodeado de gente – qué bueno es todo esto señores, qué jodidamente bueno es lo que ha creado David Rubin. Sólo por eso, yo, ya he caído en todo lo que nos proponga a partir de ahora.