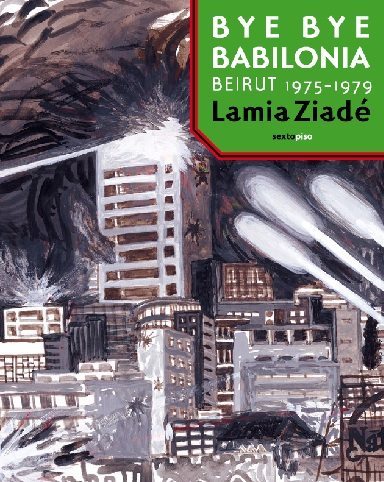

Bye bye Babilonia, de Lamia Ziadé

Un libro que nos permite ver, gracias a las extraordinarias ilustraciones de su autora, la Guerra del Líbano a través de los ojos de una niña de siete años.

Desde hace algún tiempo, en todas partes, a todas horas, no se habla de otra cosa que no sea la crisis. Al principio trataba de evitar la saturación de noticias y opiniones económicas pero ahora ya me da un poco igual; se ha convertido en ruido de fondo y, a veces, si no tengo otra cosa mejor que hacer, las escucho durante un rato como si no fueran conmigo.

Hace algunas semanas, en una tertulia radiofónica, un “experto” peroraba acerca de las similitudes de esta crisis con otras pasadas. En un momento dado, el moderador, sin poder esperar al final de la exposición, le preguntó al experto cómo se habían resuelto esas otras crisis, pensando sin duda que quizá podríamos importar la receta. El experto, sin pensárselo dos veces, respondió: “Bueno, hasta ahora todas las grandes crisis económicas se han resuelto con una…” No se atrevió a terminar la frase, pero la palabra “guerra” quedó flotando en el aire, tan audible como si la hubiera gritado en una habitación con eco. “Claro, que eso no va a suceder aquí”, se apresuró a aclarar, y todos estuvieron de acuerdo: es completamente imposible, en Europa, en pleno Siglo XXI.

Eso mismo pensaban los libaneses a principios de los años setenta. Espero que me disculpen por haber dado un rodeo tan largo para llegar a una idea tan sencilla. Además, está claro que ambas situaciones no son comparables: bajo la brillante capa de barniz de modernidad y concordia, Beirut era un polvorín cuya mecha llevaba años encendida. Pero creo que una de las ideas que tenía Lamia Ziadé en la cabeza al escribir Bye bye Babilonia no era tanto recordar un conflicto olvidado, que no terminado, como advertirnos de que la prosperidad no es antídoto contra la barbarie.

En 1975 Lamia Ziadé tiene siete años. Beirut, en los setenta, es un paraíso occidental, un oasis de prosperidad repleto de modernas tiendas que venden los mismos productos que están de moda en Nueva York o París: ropa, comida, electrodomésticos… y en los barrios, fusiles de asalto, ametralladoras, pistolas, granadas. Mientras los prósperos burgueses de todas las comunidades y religiones conviven en las terrazas y los restaurantes de lujo, el Líbano bulle de “milicias de todas las tendencias con, sin embargo, dos puntos en común: un apetito suicida por la violencia y una fascinación por la destrucción”. Todos ellos, (falanges cristianas, milicias chiíes, baazistas prosirios, paramilitares progresistas nasserianos, extremistas sirios de izquierda, fedayines palestinos seguidores de Al-Fatah, panarabistas de izquierda…), ansiosos, esperan el empujón que les permita precipitarse al abismo.

“Pero seguimos empeñados en creer que nuestro país es al mismo tiempo la Suiza, el París, el Las Vegas, el Mónaco y el Acapulco de Oriento Próximo, y en disfrutarlo. Desde las terrazas de Raouché o de Ain Mresisseh, donde a veces acudimos a tomar un banana split, no se ven los barrios de chabolas chiíes ni los asentamientos palestinos. De todas formas, las gafas de sol impiden ver la suciedad.”

Decía Arno Smichdt que “cuando alguien quiere perderse, un ligero empujón basta”. El empujón llega el 13 de abril de 1975. Los Ziadé vuelven de comer en el campo y encuentran la ciudad en llamas: es el primer encontronazo entre milicias rivales. A partir de ese día, Beirut se verá sumido en una espiral de atentados, saqueos, asesinatos y secuestros.

“Allá vamos, nos adentramos en la euforia de la guerra.”

Lo más patético de una guerra es que siempre hay alguien que la recibe con alegría. No es el caso de los pacíficos y acomodados habitantes de Beirut, que no dan crédito a lo que ven. Menos aún de Lamia, que con solo siete años tiene que contemplar como su mundo se desmorona. El símbolo de la coexistencia, la tolerancia y la apertura de Oriente Próximo sucumbe en pocas semanas bajo la locura de decenas de grupos incontrolados, armados hasta los dientes y, en ocasiones, drogados hasta las cejas.

Para el otoño, Beirut ya es una ciudad fantasma controlada por milicianos vestidos como estrellas del rock que pactan treguas entre matanza y matanza para poder saquear esas tiendas que fueron la envidia de todo Oriente y que Lamia tanto le gustaba visitar con su madre. Los grandes almacenes, las pastelerías de estilo europeo, las tiendas de lujo, los despachos, las librerías… todo ha desaparecido.

“Bye bye Babilonia mía…”

Los habitantes de un Beirut dividido y sometido a continuos bombardeos intentan, espantados, continuar con sus vidas de la manera más normal posible. Pero para los combatientes la guerra es “divertida”; todos los bandos dan rienda suelta a su imaginación y la escalada de atrocidades convierte la crueldad en una forma de folclore. Los milicianos “se acomodan en sus butacas de terciopelo rojo de los bares insonorizados y vacían botellas de Dom Perignon y de Martini, de ginebra y de Chivas en copas de cristal bueno, tocando un poco el piano, con la kalash siempre a mano y los cadáveres de sus enemigos a sus pies. Es la guerra desenfadada”. Lamia oye historias espeluznantes de asesinatos y mutilaciones, pero aún no se las cree; a fin de cuentas, sus padres no hablan de esas cosas ante los niños. Pero hay cosas que no se pueden ocultar: las explosiones y los incendios, ya no hay colegio ni fiestas de cumpleaños, el teléfono o el agua corriente funcionan de forma intermitente y de la abundancia se ha pasado a latas calentadas en un camping-gas. Ahora el lujo se reduce a conseguir cigarrillos o pilas para las linternas o los transistores.

Los habitantes de un Beirut dividido y sometido a continuos bombardeos intentan, espantados, continuar con sus vidas de la manera más normal posible. Pero para los combatientes la guerra es “divertida”; todos los bandos dan rienda suelta a su imaginación y la escalada de atrocidades convierte la crueldad en una forma de folclore. Los milicianos “se acomodan en sus butacas de terciopelo rojo de los bares insonorizados y vacían botellas de Dom Perignon y de Martini, de ginebra y de Chivas en copas de cristal bueno, tocando un poco el piano, con la kalash siempre a mano y los cadáveres de sus enemigos a sus pies. Es la guerra desenfadada”. Lamia oye historias espeluznantes de asesinatos y mutilaciones, pero aún no se las cree; a fin de cuentas, sus padres no hablan de esas cosas ante los niños. Pero hay cosas que no se pueden ocultar: las explosiones y los incendios, ya no hay colegio ni fiestas de cumpleaños, el teléfono o el agua corriente funcionan de forma intermitente y de la abundancia se ha pasado a latas calentadas en un camping-gas. Ahora el lujo se reduce a conseguir cigarrillos o pilas para las linternas o los transistores.

El 5 de diciembre cuatro falangistas cristianos son asesinados a hachazos. Al día siguiente, doscientos musulmanes son ejecutados en respuesta por la Kataeb: es el Sábado Negro, El-Sabt el-Assouad. Le seguirán jornadas mucho más trágicas, pero ésta marca un punto de no retorno: los enfrentamientos callejeros se han convertido en una guerra civil.

La situación es insostenible, y todo aquel que puede permitírselo abandona el país en los meses siguientes, dejándolo en manos de los señores de la guerra, los mafiosos y los traficantes. Los Ziadé se quedan.

A pesar de narrar los primeros años de la Guerra del Líbano con gran detalle, trabajo para el que la autora se documentó a conciencia, Bye bye Babilonia no es un libro de historia o geopolítica; es el relato del hundimiento del paraíso visto con los ojos de una niña, algo que de entrada suena a tópico, pero que gracias a las impresionantes ilustraciones de Lamia Ziadé es literalmente cierto: las impactantes imágenes del libro los son precisamente por ese aire infantil, que pone de relieve la brutalidad humana contraponiendo los productos occidentales que la niña desea con las armas de los milicianos; las fiestas burguesas, con los asesinatos y torturas; los rostros familiares con los de políticos y líderes del conflicto.

Su colorido naïf, su trazo de aspecto improvisado, la composición ingenua e irreal le otorgan a la narración una fuerza que no le pueden dar las palabras. Las ilustraciones de Lamia Zaidé, una de las artistas más aloradas en Francia, a pesar de que a primera vista parezcan lo contrario, no tienen nada de inocentes.

No solo las ilustraciones; la narración, a pesar de describir la cronología de la guerra con exactitud, tampoco se aparta de la mirada infantil de la autora, como cuando recuerda, por ejemplo, cuando desde el coche vio aquel poblado palestino que siempre le había llamado la atención por el colorido y la alegría de sus habitantes quemado y arrasado.

“Al pasar por delante del inmenso descampado en que se ha convertido el asentamiento arrasado se me parte el corazón y me invade la vergüenza, a mí, pequeña ignorante, niña rica, por haber pensado que la vida de aquellos niños era de envidiar. Luego Tamar dice: «¡Por fin los falangistas han limpiado Karantina de la escoria palestina!» Estoy conmocionada, ya que no sé qué pensar. ¿Entonces no he entendido nada? ¿Acaso los malos eran aquellos niños de colores entremezclados y los buenos, esos milicianos armados y de pasamontañas? (…) Me hubiera encantado aprender que efectivamente los palestinos eran los malos, me habría parecido más sencillo. Acabo de irrumpir, a los siete años, en un mundo complejo, lleno de contradicciones y matices, del que el Líbano probablemente es uno de los mejores ejemplos de la Tierra”.

Y con esto hemos llegado al meollo de la cuestión, tan brillantemente puesto en evidencia por Lamia Ziadé como sin pretenderlo, como suele suceder con las palabras de los niños: no es que la guerra sea terrible y cruel, que lo es, sino que — aunque algún experto piense que con ella se resuelven las crisis— es banal, estúpida e inútil. Y que, en realidad, por mucho que se intente, no se puede reducir al esquema de los buenos y los malos. Lamia, con siete años, no podía: era bastante más inteligente que sus líderes.