Reseña del libro “Combray”, de Marcel Proust

Combray es una de esas novelas que viene acompañada de una recomendación: leerla despacio, asumiendo cada palabra escrita por el autor, y sobre todo, siendo conscientes de que Marcel Proust no escribe para todos los públicos. Hay que estar preparados para perdernos en sus pensamientos, en sus ensoñaciones, y una vez que le cojamos el ritmo, saber que no hay vuelta atrás, porque entras en un universo de letras, paisajes, personas y recuerdos del que no vas a poder salir fácilmente.

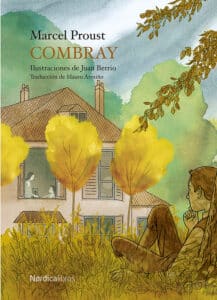

Combray es el comienzo de “A la busca del tiempo perdido” y Nórdica Libros ha querido recuperarlo como homenaje a Proust por el centenario de su fallecimiento. Traducido para la ocasión por Mauro Armiño e ilustrado por Juan Berrio (ambos habituales de la editorial con títulos como “De la Tierra a la Luna” de Julio Verne o “Siete plantas” de Dino Buzzati respectivamente), han obtenido un resultado delicado y fácil de llevar.

De Combray, Antonio Muñoz Molina llegó a decir en el periódico El País:

«En busca del tiempo perdido es la única novela que Proust llegó a imaginar, y en la que en realidad

estuvo trabajando siempre, desde mucho antes de intuir con suficiente claridad su forma y sobre

todo de encontrar ese arranque a partir del cual todas las tentativas en las que había trabajado

hasta entonces encontraban su lugar exacto, la trama riquísima de sus conexiones interiores».

No había leído nunca a Marcel Proust, por eso, adentrarme en la lectura de Combray (y teniendo en cuenta las advertencias recibidas), ha sido toda una experiencia literaria y una prueba personal que creo que he superado favorablemente. Me ha recordado mucho al estilo de José Saramago, donde lo narrado es un monólogo interior de una voz en off que nos habla siempre al mismo ritmo y con la misma devoción.

Existen varios protagonistas en esta historia, pero todo gira en torno a los recuerdos de infancia de un joven enfermizo; el tipo de recuerdos difusos que vuelven a la luz a veces sin darnos cuenta y que nos torturan o liberan dependiendo de cómo nos los tomemos. En sus noches de insomnio (que son la mayoría) recuerda por ejemplo, las visitas que recibía la familia, durante su infancia en la casa de Combray, de su vecino el señor Sawn y cómo lo angustiaba saber que por culpa de la visita, se perdería el beso de buenas noches de su adorada madre. Luego la lectura cabalga en los recuerdos del resto de sus familiares, como la tía abuela enferma encerrada en su habitación y la criada que la cuidaba o el amor que tuvo el propio Swan.

Puede que te suene esta historia por contener uno de los pasajes más famosos de la literatura, cuando nuestro narrador recuerda cómo fue consciente de todo su ser, al mojar una magdalena en una taza de té.

«Aquel sabor era el del trocito de magdalena que me ofrecía los domingos por la mañana en Combray […] mi tía Léonie después de haberla mojado en su infusión de té o tila».

Cuando moja la magdalena en el té descubre algo que él mismo no sabe explicar, ese momento será el que ya de adulto recordará al hacer el mismo ritual frente a otro té y otra magdalena, y será ahí cuando toda su infancia aparezca de golpe en su mente. Es curioso como los recuerdos cobran vida con un simple gesto y los sientes como si acabaran de ocurrir.

Este momento magdalena da lugar a la leyenda de una saga literaria que con más de 10.000 páginas en su conjunto, hablan del olvido, de la familia, de la vida y de lo que supone darse cuenta de lo que es estar vivo.

Al final de la lectura de Combray he llegado a una conclusión: me ha costado llegar hasta aquí porque el estilo de Proust no es a lo que yo estoy acostumbrada, pero ha merecido la pena el esfuerzo y la lectura de cada línea. Y tengo intención de repetir cuando Nórdica Libros continúe editando el resto de la saga.