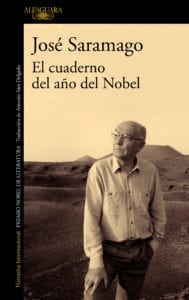

Desde hace más de una década, no pasa un año sin que lea un libro (o varios) de Saramago. Este año ya estaba tardando, pero he llegado a tiempo. Y para solventar la demora, he decidido que sea dosis doble. Mientras El viaje del elefante espera su turno en mi torre de próximas lecturas, hoy vengo a hablaros de El cuaderno del año del Nobel, libro que ha llegado a manos de los lectores veinte años después de que fuera escrito y diecisiete años después de que el autor anunciara que se publicaría en breve. Un cambio de ordenador, la acumulación de eventos literarios y otros contratiempos hicieron que este diario, una entrega más de sus Cuadernos de Lanzarote, quedara olvidado en un disco duro. Pero unas casualidades saramaguianas, tal y como las define Pilar del Río en el prólogo, han hecho que podamos disfrutar de material inédito del escritor portugués, que nos dejó hace ya ocho años.

Desde hace más de una década, no pasa un año sin que lea un libro (o varios) de Saramago. Este año ya estaba tardando, pero he llegado a tiempo. Y para solventar la demora, he decidido que sea dosis doble. Mientras El viaje del elefante espera su turno en mi torre de próximas lecturas, hoy vengo a hablaros de El cuaderno del año del Nobel, libro que ha llegado a manos de los lectores veinte años después de que fuera escrito y diecisiete años después de que el autor anunciara que se publicaría en breve. Un cambio de ordenador, la acumulación de eventos literarios y otros contratiempos hicieron que este diario, una entrega más de sus Cuadernos de Lanzarote, quedara olvidado en un disco duro. Pero unas casualidades saramaguianas, tal y como las define Pilar del Río en el prólogo, han hecho que podamos disfrutar de material inédito del escritor portugués, que nos dejó hace ya ocho años.

Sin duda, suscita especial interés que sea este el diario de 1998, año en el que Saramago fue galardonado con el Premio Nobel. Y si bien esto sirve de reclamo en el título, quienes esperen encontrar entre sus páginas detalles de la gala en Estocolmo se llevarán una gran decepción. El momento en el que se entera de que le han otorgado el más insigne de los premios literarios lo resuelve en una frase, y respecto a ese evento solo añade el discurso (que por fin he leído completo) y enumera algunos de los actos a los que tuvo que asistir por esta razón. El mismo Saramago escribe en un día cualquiera de aquel 1998 que es persona modesta, por mucho que la gente se lo ponga en duda, pero basta con ver a qué acontecimientos dedica más palabras y a cuáles no, para comprobar que es cierto que lo era.

¿Qué encontramos en El cuaderno del año del Nobel, si del Nobel no nos habla? Pues el lado humano del Saramago escritor. Entre apuntes de presentaciones, mesas redondas, conferencias y artículos publicados en Visão, el escritor portugués iba reflexionando sobre esos temas que marcaron su obra porque marcaron su vida: denunciar los abusos del poder financiero trasnacional, de las dictaduras y de la Iglesia; el desencanto con su país natal, Portugal, reticente a otorgarle cualquier tipo de honores, mientras Lanzarote lo nombraba hijo adoptivo y Buenos Aires lo declaraba ilustre; su preocupación por el hecho de que la humanidad perdiera su sentido ético y su gran sentimiento de responsabilidad, en su papel de intelectual y artista, con el mundo que lo rodeaba. Y no solo eso, también recoge algunas de las entrevistas que le hicieron durante ese año, así como cartas de sus lectores, que en ocasiones demostraban tanta o más lucidez que el propio Saramago.

En una de las anotaciones de este diario, José Saramago asegura que el lector no lee la novela, lee al novelista. Y si hay alguien a quien se le pueda aplicar esta premisa es precisamente a él. Quizá por eso es uno de mis autores favoritos, porque al leerlo siento que el que escribió esas palabras era un hombre sabio, sensible, bueno y consecuente; un hombre que me hubiese encantado que fuera parte de mi familia. Y leer El cuaderno del año del Nobel me ha reafirmado esta sensación. Por eso, no me cansaré de repetir que ojalá hubiera en el mundo más Saramagos, y no solo escritores, sino seres humanos.