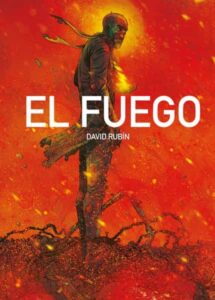

Reseña del cómic “El Fuego”, de David Rubín

Levanto la vista del cómic que acabo de leer sintiéndome desorientado. Algunas viñetas, las más impactantes, no desaparecen, se superponen con mi realidad. Si cierro los ojos se tornan más vívidas. Inspiro aire, un poco de oxígeno para salir del trance. Noto el ambiente viciado, con un leve hedor a quemado: plástico, cabellos y carne, papel, cartón y algo de madera que se mezclan con lágrimas. La sirena de un camión de bomberos sonando en la lejanía, abriéndose paso por el atestado tráfico de Barcelona, es lo que me saca de mi sueño lúcido. Lo primero que pienso es en el abrazo que daré a mi pareja cuando llegue del trabajo. Acto seguido llamo a mis padres para decirles que les quiero. La próxima vez que vea a mi sobrina jugaré con ella hasta quedar extenuado sin temor a mancharme si me lanzo por el suelo, obviando las miradas de los otros adultos que confunden inmadurez con ganas de saborear la vida, de exprimirla, de hacer lo importante por encima de lo urgente.

Mientras intento poner en orden un torrente desbordante de pensamientos reflexiono sobre las pocas obras que han conseguido hacerme sentir así. Y no hablo solamente de arrancarte lágrimas, de esa sensación de nudo en la garganta, sino de hacerte sentir pequeño e insignificante, una mota de polvo para el cosmos, pero a la vez importante, lo suficiente como para que tus actos, aquellas acciones cotidianas, aburridas incluso, que realizamos a diario tengan significado para los que nos rodean. El Fuego, de David Rubín, apela con tanta fuerza a los sentimientos humanos, tanto a los buenos como a los más abominables, que es imposible salir indemne del viaje.

La odisea narrada en El Fuego se inicia millones de años atrás, en un principio que no es más que un bucle infinito de vida y muerte. Un memento mori desde las primeras viñetas. Un inicio de puro virtuosismo narrativo visual que se origina como una carta de amor al género superheorico para contar la vida de un hombre normal, imperfecto, aunque singular como todos: Alexander Yorba. Un meteorito en dirección a la Tierra es a la vez el elemento purificador de una sociedad corrompida y una despiadada metáfora del inexorable destino de toda vida. El mencionado Alexander Yorba, y protagonista absoluto de El Fuego, es un arquitecto brillante de mediana edad y el encargado de salvar a la humanidad levantando una colonia en la Luna. Pero mientras está inmerso en la estresante tarea con una fecha límite ineludible se le diagnostica un tumor cerebral en estado avanzado. Su fecha de caducidad coincide con la de la Tierra. Es entonces cuando empieza su verdadero periplo. Una travesía que se sumerge de lleno en la conciencia de un personaje que pretende redimirse. Redención por haber dejado de lado todos esos valores como arquitecto y que enterró bajo un cúmulo de avaricia. Redención por esa familia a la que relegó a un segundo plano de su vida, a un tercero o cuarto de su corazón.

En El Fuego David Rubín vuelve a la carga como guionista y dibujante en un cómic apocalíptico, visualmente impactante, donde lo humano, lo trágico y lo íntimo cobran relevancia por encima de la grandilocuente hecatombe. El viaje del héroe caído discurre por un mundo distópico donde las grandes corporaciones tienen la sartén por el mango. Corporaciones que harán prevalecer su absurda ambición hasta el fin de los tiempos, hasta ese momento de calles vacías y edificios en llamas. Mientras tanto Yorba, convertido en un moderno Dante, transcurrirá por su propio purgatorio y los diferentes infiernos. Lugares de héroes venidos a menos y de sexo plastificado de usar y tirar. Avernos del subconsciente que David Rubín puebla de pequeños y retorcidos guiños a la mitología griega y a los cómics. Y a medida que avanza el meteorito, mientras el cáncer se esparce, en ese momento en que un Yorba ya desmejorado vaga por las calles de Roma enfrentándose a sus propios recuerdos (a esos fantasmas, a amores perdidos, a oportunidades desechada, a lo que pudo ser y nunca fue), es aquí (tal vez mucho antes) cuando el corazón del lector empieza a hacerse añicos.

El formato elegido por Astiberri para traernos El Fuego es grande, titánico, la única y verdadera forma de deleitarse con este cómic. El equivalente en cómic del 4k en video. La intensidad flamígera de sus últimas páginas es abrumadora y asfixiante, así como sus momentos amargos. Cierra el cómic, o no, y vuelve a la carga. Respira, no te olvides de respirar. La soledad… joder la soledad en ese mundo con las horas contadas. Y David Rubín todavía es capaz de dar su merecido a algún que otro hijo de puta entre sus viñetas: carne putrefacta bajo la mirada acusatoria de los leones del Congreso de los Diputados. Sensación de puño oprimiendo la tráquea. Lágrimas. Y luego están las cenizas y las llamas. Y la esperanza, hasta el último momento la esperanza. Y el miedo y la rabia y el amor, sobre todo el amor. Y al final, la verdad. Y entonces levanto la vista del cómic que acabo de leer sintiéndome desorientado, pero gratamente satisfecho por haber tenido la oportunidad de leer tan magna obra.