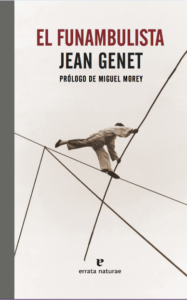

Dicen que un buen libro tiene más de una lectura y eso es lo que le pasa a El funambulista, de Jean Genet: un relato que se lee en apenas una hora, pero que daría para conversar una noche entera. Publicado por primera vez en 1958, se ha editado regularmente desde entonces, porque este poema en prosa que escribió Genet cuando tenía cuarenta y cinco años, para Abdallah Bentaga, de dieciocho, es una soflama atemporal y universal.

Dicen que un buen libro tiene más de una lectura y eso es lo que le pasa a El funambulista, de Jean Genet: un relato que se lee en apenas una hora, pero que daría para conversar una noche entera. Publicado por primera vez en 1958, se ha editado regularmente desde entonces, porque este poema en prosa que escribió Genet cuando tenía cuarenta y cinco años, para Abdallah Bentaga, de dieciocho, es una soflama atemporal y universal.

Las obras literarias no siempre han de contarnos una historia real o imaginaria —aunque seguramente vislumbremos alguna entre líneas—, sino que su principal razón de ser es provocarnos emociones. En El funambulista, a primera vista parece que Genet aconseja al joven Abdallah —hasta entonces, acróbata de suelo y malabarista— cómo afrontar el aprendizaje del sublime arte del funambulismo: has de amar al alambre, cuando nada te ate al suelo podrás danzar sobre él… Sin embargo, para cada lector, esa cuerda tendida sobre el abismo será una metáfora sobre otras cuestiones: ¿la vida?, ¿el amor?, ¿el arte?, ¿todo a la vez, quizá?

¿Acaso vivir no es ponerse en riesgo? ¿El amor no es entrega absoluta, aun a expensas de uno mismo? ¿El arte no es la belleza de la (aparente) perfección? ¿No actuamos todos ante un público que, unas veces, se tapa los ojos para no participar de nuestra caída y, otras, nos aplaude por nuestros actos excepcionales, para olvidarse de nosotros un momento después? El funambulismo como metáfora de la existencia; o de la no existencia, porque, como es obvio, la muerte —en toda la extensión de la palabra— está siempre presente: en ese abismo; en ese paso en falso; fuera del circo, en esos gestos cotidianos y anodinos… Genet se lo recuerda a Abdallah, o tal vez a sí mismo, ya que en un discurso tan pasional se camuflan sus propios sueños proyectados en la grandeza del otro, e incluso su soledad y fragilidad. Por lo que, por momentos, no sabemos si Genet sigue hablando del alambre y la peculiar realidad circense o de su ambigua relación con Abdallah, y es que seguramente ambas cuestiones estén suspendidas sobre un abismo al que tanto uno como otro temen caer.

Acompañado por un inspirado prólogo de Miguel Morey, cuya lectura es tan gratificante como la del relato en sí, y por un postfacio donde se comentan algunos datos de contextualización de la obra, El funambulista es una lectura breve (que no rápida) de poso largo, escrita con un lirismo que nos hipnotiza del mismo modo que el volatinero danzando sobre una cuerda de escasos milímetros de espesor. Y se convierte en uno de esos libros a los que es posible volver cada cierto tiempo para encontrar un mensaje diferente, una nueva reflexión existencial que había pasado desapercibida.

Dicen que no se lee nunca dos veces el mismo libro porque nosotros, los lectores, hemos cambiado cuando regresamos a él. Y si esto es cierto en la literatura en general, aún lo es más en El funambulista, de Jean Genet. Un relato que nos muestra el alambre y la vida como horizontes de tensa realidad y nos alienta a que los crucemos, asumiendo que vivir y morir no son sino una misma cosa.