Los que ya tenemos una edad recordamos muy bien, y con inveterada nostalgia, la época dorada de los quinquis. Comprendía ésta los últimos años de la década de los 70, en la que tantas cosas cambiaron, y principios de los 80, cuando por primera vez nos pusimos a hacer cola para comprar el pasaje a la modernidad. Eran los años de la sirla y el caballo, cuando los relojes se llamaban peluco, la basca apoquinaba para pillar cien duros de costo, el primo de nuestro colega era un lejía que se bajaba al moro cada mes para subir cargado de mandanga, y nuestra vida cultural se reflejaba en fanzines.

Los que ya tenemos una edad recordamos muy bien, y con inveterada nostalgia, la época dorada de los quinquis. Comprendía ésta los últimos años de la década de los 70, en la que tantas cosas cambiaron, y principios de los 80, cuando por primera vez nos pusimos a hacer cola para comprar el pasaje a la modernidad. Eran los años de la sirla y el caballo, cuando los relojes se llamaban peluco, la basca apoquinaba para pillar cien duros de costo, el primo de nuestro colega era un lejía que se bajaba al moro cada mes para subir cargado de mandanga, y nuestra vida cultural se reflejaba en fanzines.

Hoy parece increíble, pero hubo una época en que nombres como el Vaquilla o el Torete (¿qué tendrán los bóvidos?) eran tan populares como los de los futbolistas, quienes, por su parte, no eran los finos estilistas de hoy en día, sino muleros que gastaban recio bigote. Gracias a aquellos quinquis legendarios, que en el fondo no eran más que unos pobres mangutas de medio pelo, tuvimos el privilegio de vivir en directo, con la emoción de una final de la champions, atracos, secuestros y motines, entre otras infames gestas de aquellos mataos que, por buscarle un tanto de heroicidad al asunto, digamos que se rebelaban contra un destino que los hacinaba en megabloques del extrarradio.

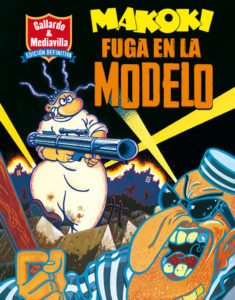

Servidor, naturalmente, siempre fue muy modosito. Nunca aprendí a liar un mai, prefería la horchata a la birra, no me llevaba el loro a la playa, y mi Simca 1200 jamás rebasó el límite de velocidad. Pero en aquella sucia, decadente y añorada Barcelona, en la que había más chorizos que hoy turistas, y más diversión en el Drugstore o en Zeleste que hoy en todo el barrio de Gracia y el Borne juntos, era imposible, incluso para un tierno y apocado mozalbete, escapar por completo de la perniciosa influencia de los quinquis del barrio. Y parte de esa influencia tan nociva venía, naturalmente, de Makoki y de cómics como Fuga en la Modelo, que marcó un verdadero hito en las lecturas porreras y que, al igual que haría pocos años más tarde el inolvidable Ivà, recogió, reivindicó y hasta dignificó el lenguaje callejero, una jerga ingeniosa y vulgar que toda una generación (excepto los putos pijos) adoptaron con entusiasmo.

Makoki siempre me dio algo de yuyu (fijaos si era tierno, yo). Esa jeta de mala hostia, esas dos kas tan amenazantes, esos cables que le salen de la cabeza, esos colegas tan colgaos que siempre lo acompañaban, esas calles entonces solitarias, mugrientas y algo sórdidas (¡ay, Barcelona quinqui, cuánto te añoro! Si hubieras visto en qué te ibas a convertir, habrías acabado tú también en el frenopático) que conducían a la mítica Librería Makoki, en la plaza del Pi, y claro está, esas viñetas caóticas, atiborradas de detalles, ese trazo descarado, heredero castizo de Robert Crumb, ese humor bestia tan cercano al de la serie británica The Young Ones, y sobre todo, esas historias de camellos, yonquis, picoletos y maderos me hacían sentir vivo, joven, rebelde y muy, pero que muy decadente.

Fuga en la Modelo es un clásico del cómic underground hispano, que durante un tiempo fue, junto con la música (eran los años de Kortatu y La Polla Records, entre otros), la única vía de escape para la rabia y las ganas de juerga de una generación que andaba perdida entre la nueva libertad y el statu quo de siempre. No debe buscar en sus páginas el lector sutilezas argumentales ni profundos retratos psicológicos. Lo que se va a encontrar es una historia demencial, salvaje, delirante, violenta, guarra y muy divertida. Una obra que refleja, como pocas, un pedazo de nuestra historia que alguien se dio demasiada prisa en esconder bajo la alfombra.