2008 fue para mí un año crucial. Un año de cambios, de vaivenes y de descubrimientos. Fue el año en que me mudé de Madrid a Cantabria. En el que dejé de vivir en una ciudad de tres millones de habitantes, para vivir en un pueblo de cuarenta personas. Deserté de un instituto lleno de amigos para cruzar las puertas de uno donde todos eran extraños. Cambié no ver la nieve más que cuando cruzaba Somosierra, a tener que aprender a ponerle cadenas al coche. Y también conocí el final —o eso pensaba yo por aquel entonces— de Harry Potter. Y diréis, ¿qué tendrá que ver algo tan importante como es mudarse de ciudad con una saga de libros? Pues para mí lo tiene que ver TODO. Harry Potter y la piedra filosofal fue el primer libro “en serio” que leí. Me lo compró mi padre en la estación de Atocha mientras esperábamos un AVE dirección Sevilla. Los dos siguientes —La cámara secreta y El prisionero de Azkaban— fueron mi regalo más preciado de Papá Noel (gracias a mi tía Raquel que se acordó de pedirlos en su carta). Cuando se publicó el cuarto, El cáliz de fuego, esperé durante una hora a que abriera la librería de mi barrio, por miedo a que se agotaran los ejemplares; aunque la verdad es que me lo podría haber ahorrado, porque nadie más vino a comprarlo. Los últimos —La orden del fénix, El misterio del príncipe y Las reliquias de la muerte— me ayudaron a consolidar esa tradición de esperar desde las nueve de la mañana delante de la librería, en la que incluí pasarme por la churrería de vuelta a casa. Y ahí terminó todo. Devoré Las reliquias de la muerte y se acabó. Ya no quedaba más. Fue como mudarme de ciudad, como cambiar de vida. Algo, para siempre, había terminado. Había pasado página y cerrado las tapas de un libro que jamás volvería a abrir.

2008 fue para mí un año crucial. Un año de cambios, de vaivenes y de descubrimientos. Fue el año en que me mudé de Madrid a Cantabria. En el que dejé de vivir en una ciudad de tres millones de habitantes, para vivir en un pueblo de cuarenta personas. Deserté de un instituto lleno de amigos para cruzar las puertas de uno donde todos eran extraños. Cambié no ver la nieve más que cuando cruzaba Somosierra, a tener que aprender a ponerle cadenas al coche. Y también conocí el final —o eso pensaba yo por aquel entonces— de Harry Potter. Y diréis, ¿qué tendrá que ver algo tan importante como es mudarse de ciudad con una saga de libros? Pues para mí lo tiene que ver TODO. Harry Potter y la piedra filosofal fue el primer libro “en serio” que leí. Me lo compró mi padre en la estación de Atocha mientras esperábamos un AVE dirección Sevilla. Los dos siguientes —La cámara secreta y El prisionero de Azkaban— fueron mi regalo más preciado de Papá Noel (gracias a mi tía Raquel que se acordó de pedirlos en su carta). Cuando se publicó el cuarto, El cáliz de fuego, esperé durante una hora a que abriera la librería de mi barrio, por miedo a que se agotaran los ejemplares; aunque la verdad es que me lo podría haber ahorrado, porque nadie más vino a comprarlo. Los últimos —La orden del fénix, El misterio del príncipe y Las reliquias de la muerte— me ayudaron a consolidar esa tradición de esperar desde las nueve de la mañana delante de la librería, en la que incluí pasarme por la churrería de vuelta a casa. Y ahí terminó todo. Devoré Las reliquias de la muerte y se acabó. Ya no quedaba más. Fue como mudarme de ciudad, como cambiar de vida. Algo, para siempre, había terminado. Había pasado página y cerrado las tapas de un libro que jamás volvería a abrir.

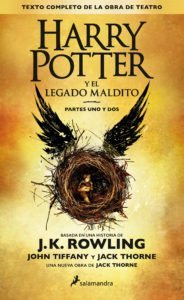

Así que algo renació en mí cuando hace alrededor de un año y medio escuché que J.K. Rowling iba a continuar la historia. Primero anunciaron que sería una obra de teatro que solo los afortunados con un billete a Londres podrían ver y vivir en sus carnes. Ante la protesta de los fans de todo el mundo —comprensible, ya que todos teníamos el mismo derecho de saber cómo continuaba la historia— decidió, junto con John Tiffany y Jack Thorne publicar la obra en papel, Harry Potter y el legado maldito, convirtiéndose así en el libro más esperado de los últimos ocho años. Tuve la tentación de comprármelo en inglés pero que aguanté como una campeona a que saliera en español; envidiando a todos los intagamers anglosajones que compartían fotos sonrientes en las que sujetaban el ansiado libro dorado.

Pero el día llegó y la que lo tuve en mis manos fui yo. Y me duró, a lo sumo, unas cuatro horas. Me sentí saciada por un momento, pero ese sentimiento dio paso rápidamente a una desolación tremenda. Tenía veinticuatro años y volvía a sentirme como si tuviera dieciséis. Odio decir adiós. Pero ¿tener que decirlo dos veces? El golpe duele todavía más si cabe.

Perdonad que me haya volcado tanto en mi propia historia. Pero comprended que me emocione tanto al hablar de Harry Potter. Es la saga con la que crecí, la que me enseñó a amar la lectura y la que, a día de hoy, me hace viajar por mundos maravillosos como ningún otro libro lo ha hecho. Ahora que ya habéis entrado en situación y que sabéis lo importante que es esta saga para mí, puedo continuar. Y lo voy a hacer hablando del libro.

Como la mayoría de vosotros sabréis, el formato que han utilizado los autores para este libro no es el mismo que para el resto de la saga. Es teatro. Puro y duro. Para la gente que no esté acostumbrada a este género, puede ser un motivo de rechazo. Pues no lo es en absoluto. En las escenas no participan muchos personajes, por lo que no tendréis que estar leyendo todo el tiempo el nombre de la persona que está hablando, ya que se predice bastante bien y hace que la lectura fluya rápidamente y sin tropiezos. Me parecía importante hablar del formato, ya que es la pregunta que más se está oyendo sobre este libro “¿pero de verdad que es teatro?” Sí, lo es. Y es fantástico.

Pero vamos a lo que interesa, el contenido. La incógnita que rondaba por mi cabeza era la de quién iba a ser el malo. Todos sabéis cómo termina Las reliquias de la muerte y, aunque en este libro Harry ya no es el protagonista —lo será Albus Severus, uno de los hijos que tuvo con Ginny Weasly— tenía que haber un malo que estuviera a la altura del Que No Puede Ser Nombrado o, si me permitís, de la odiosa Dolores Umbridge (para mí, la villana por excelencia. Qué horror de mujer). Y vaya si lo hay. No os lo podéis ni imaginar.

Pero… ¿dónde queda la amistad? Uno de los pilares más importantes de la saga es la relación entre Harry, Ron y Hermione, así que en este libro se tenía que demostrar que la amistad sigue siendo uno de los valores fundamentales. Pues bien, nuestro querido (aunque a veces se comporte como un adolescente insufrible) Albus demostrará que el valor de la amistad le viene dado en la sangre y que no tiene ningún tipo de prejuicio, pues su mejor amigo será Scorpius Malfoy, el hijo de Draco Malfoy, aquél Slytherin que tanto odio le tenía a Harry. Ellos dos, como ya lo hiciera su padre con su edad, tendrán que enfrentarse a lo peor a lo que uno podría plantarle cara: los demonios del pasado.

Con estos ingredientes y las páginas pasando más rápido de lo que me gustaría, volví a Hogwarst por unas horas. Pude revivir mis recuerdos más dulces de la infancia, en los que no faltaron sapos de chocolate ni cervezas de mantequilla. Y, aunque confieso que tengo uno, no me ha hecho falta para ello usar mi giratiempo. Aunque, a decir verdad, si este giratiempo funcionara no sé si querría viajar al pasado. Sí, sé que podría volver a vivir esta saga desde cero, pero tendría miedo de cambiar una sola cosa, por minúscula que fuera, que hiciera que todo lo que estos libros me han hecho sentir se fuera al traste. Llamadme nostálgica y loca. Y yo os llamaré muggles.

Nunca mejor dicho cada palabra…..

?

bravo! totalmente identificado!

¡Muchas gracias por tu comentario! Cuando las historias calan tanto, es fácil que las palabras salgan solas.