En principio no iba a ser más que otro fin de semana aburrido en el pueblo. No iba a estar ninguno de mis amigos, pero mis padres estaban empeñados en pasar unos días lejos de casa y con 14 años es complicado oponer resistencia a quienes te mantienen. El caso es que busqué en las estanterías algo que me pudiese tener entretenido durante esas poco más de 48 horas que iba a estar alejado de la Play Station 2. Supongo que fue su título, o tal vez el mero azar lo que me llevó a escoger La senda del perdedor, de un tal Charles Bukowski. Una vez llegamos al pueblo me encerré en la sala de estar y empecé a leer las desventuras del joven Chinaski, el álter ego del escritor, y fue como un rodillazo en la boquilla del estómago. De repente, todo lo que había leído hasta el momento carecía de sentido ante un tipo que eructaba frases cortas, adjetivos sencillos e historias en las que no había finales felices ni comían perdices, aunque el alcohol nunca faltaba. Me fascinó de tal forma este descubrimiento que comencé a devorar todo lo que encontraba de este autor, y fue la puerta de entrada ideal para descubrir a otros grandes representantes del realismo sucio.

En principio no iba a ser más que otro fin de semana aburrido en el pueblo. No iba a estar ninguno de mis amigos, pero mis padres estaban empeñados en pasar unos días lejos de casa y con 14 años es complicado oponer resistencia a quienes te mantienen. El caso es que busqué en las estanterías algo que me pudiese tener entretenido durante esas poco más de 48 horas que iba a estar alejado de la Play Station 2. Supongo que fue su título, o tal vez el mero azar lo que me llevó a escoger La senda del perdedor, de un tal Charles Bukowski. Una vez llegamos al pueblo me encerré en la sala de estar y empecé a leer las desventuras del joven Chinaski, el álter ego del escritor, y fue como un rodillazo en la boquilla del estómago. De repente, todo lo que había leído hasta el momento carecía de sentido ante un tipo que eructaba frases cortas, adjetivos sencillos e historias en las que no había finales felices ni comían perdices, aunque el alcohol nunca faltaba. Me fascinó de tal forma este descubrimiento que comencé a devorar todo lo que encontraba de este autor, y fue la puerta de entrada ideal para descubrir a otros grandes representantes del realismo sucio.

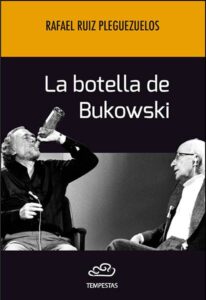

Por ello no sólo no me sorprendió, sino que empaticé desde el principio con la historia que cuenta Rafael Ruiz Pleguezuelos en su primera novela, La botella de Bukowski. El protagonista es Juan Navarta, un joven proyecto de escritor que, al enterarse de que su autor favorito va a acudir a París para participar en un programa televisivo, decide abandonar la pequeña ciudad de Dreux y lanzarse a la aventura para poder conocerle personalmente.

Antes de leer la novela ya había oído hablar del bochornoso espectáculo que protagonizó Bukowski en 1979 en el programa Apostrophes, que presentaba Bernard Pivot. A modo de resumen, el escritor estadounidense llegó al estudio con una de sus habituales borracheras (que fue aumentando con el paso del programa) y no se tomó nada bien los comentarios de sus compañeros de gremio. Discutió a gritos prácticamente con todos los invitados, soltó más de un insulto y se fue antes de tiempo del estudio, tras lo cual sacó, dicen, una navaja a los policías que le esperaban a la salida. Sin embargo, la historia que cuenta Rafael Ruiz no es ésa, sino la del viaje de un joven provinciano de sangre española a un París mucho menos hippie que una década atrás, superpoblado de artistas y con un mundo pseudointelectual con más ego que aportaciones valiosas. La forma de ver las cosas de Navarta irá evolucionando a medida que vive nuevas experiencias, no todas positivas, que le ayudarán también a progresar en su formación como escritor.

Estamos ante una novela con un ritmo pausado, nada trepidante, pero lo que en otros trabajos podría considerarse un error en éste supone una de sus principales virtudes, dado que el largo monólogo interior que envuelve las vivencias del protagonista está repleto de contenido. Las referencias literarias son variadas y oportunas, así como los temas sobre los que reflexiona, como la búsqueda de las raíces o la primera pasión amorosa. Prueba de ello son los numerosos pósits que han quedado en mi ejemplar de este libro para el futuro, de cara a aprovechar algunas de las recomendaciones literarias que Rafael Ruiz, a través de Navarta, va dejando sobre el papel.

La botella de Bukowski es uno de esos textos que dejan buen sabor de boca independientemente de su trama, gracias a la buena construcción del entorno y de los personajes. Si encima el lector es uno de tantos que, como yo, hemos pensado alguna vez que tenemos un pequeño escritor dentro (aunque no sabemos si lo sacaremos algún día al exterior o se morirá de inanición), estoy seguro de que disfrutará de lo lindo con este entretenido viaje metaliterario.