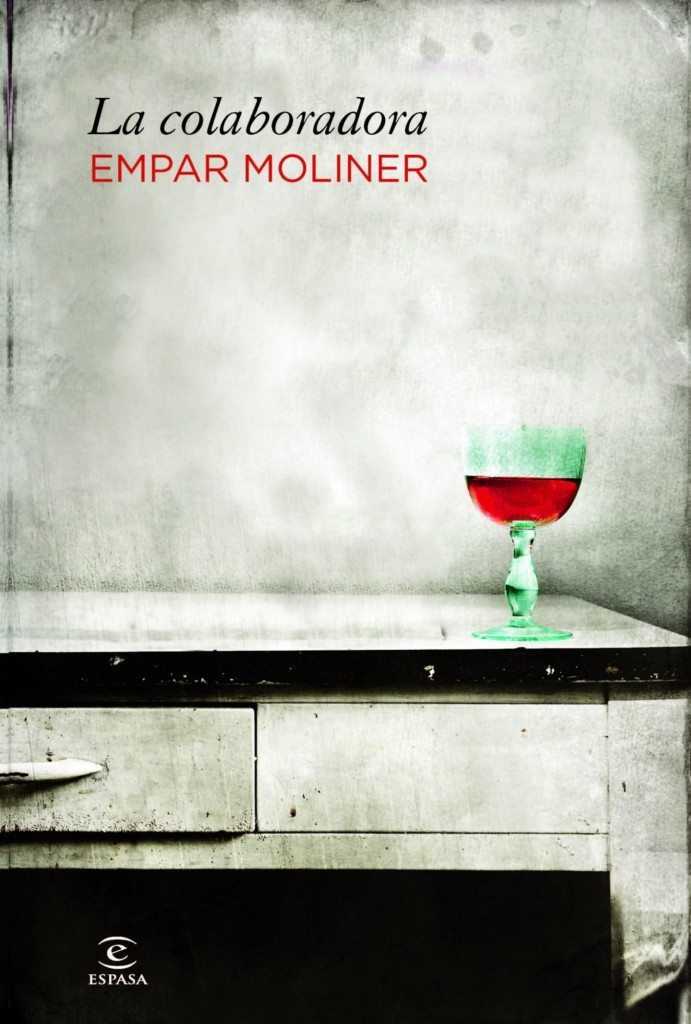

La colaboradora, de Empar Moliner

La colaboradora es la crónica de muchas cosas y de muchas personas: las cosas que le suceden a Magdalena –la preparación de un políticamente correcto y muy oportuno libro sobre una mujer asesinada en la Guerra Civil española; la visita a unas cavas donde se prepara bebida sólo apta para judíos; conversaciones normales y corrientes donde la gente no termina la frase y emplea palabras sueltas y muletillas y repeticiones y todo nos suena graciosísimo y surrealista, precisamente porque es muy real pero no nos hemos acostumbrado a leerlo así en los libros; reuniones con políticos de poco trabajo y mucho sueldo; dimes y diretes con su editor, con su exmarido, con su próxima “autobiografiada”…– y las personas que se encuentra, cuyo parecido con personas de la realidad no es pura coincidencia –la nieta de la mujer protagonista del libro y sus sucesivas parejas; la consejera autonómica de Cultura; un hispanista que, en La colaboradora, se llama Paul Adams; una periodista y presentadora venida a más llamada Chus Soriguer… y muchos, muchos comparsas que aparecen y desaparecen y que llevan flequillo de personaje gay de serie sobre universitarios británicos; o que parecen un vendedor que, por las noches, actúa en un tablao flamenco; o que son la clase de hombre o de mujer que siempre entona las frases como si fueran interrogantes (ya sabéis, esa clase de hombre).

El hilo conductor de La colaboradora es la redacción de ese libro para reivindicar la memoria histórica de las víctimas anónimas de la guerra, pero es sólo eso, un hilo; en realidad, es la vida de Magdalena Rovira, su forma de pensar, su pluma rápida y burlona, la que nos absorbe desde la primera página y la que nos interesa ir descubriendo, a pesar de que ella se empeñe en quedar en un segundo plano. Empar Moliner, a través de Magdalena Rovira, nos muestra la cara absurda o ridícula de situaciones, personas e instituciones muy actuales, pero también, nos recelamos, intemporales. Y nos hace reír, porque, en verdad, es todo muy ridículo, muy falso, muy ostentoso. Vemos pasar escenas en rápida sucesión, con sus personajes que entran y salen; todo ello, mientras todos consumen cocaína, mucha cocaína; o alcohol, mucho alcohol; o echan de menos beber mucho alcohol para sobrellevar que ya no toman cocaína, pero ya no pueden tomar alcohol porque tienen una hija a la que aman más que a nada en el mundo.

La colaboradora, Magdalena Rovira, nos invita a ponernos nuestra máscara de la risa, pero en su reverso late siempre la lágrima de la máscara triste. Y no siempre sabemos muy bien por qué es una novela también triste La colaboradora, aunque podemos sospechar que es porque, fundamentalmente, habla de las apariencias, de cómo ya todo lo dominan, de que estamos verdaderamente rodeados sin escapatoria posible, y no nos queda más que callar, o bien protestar, pero sólo como recurso al pataleo, porque ya es demasiado tarde para que nada cambie. Y porque nos quedan pocas cosas auténticamente nobles, puras, que merezcan la pena de todos nuestros sacrificios, de las humillaciones, de las aspiraciones que pudieron ser realidad pero no lo fueron, incluso de los corazones rotos. Una de esas cosas, quizá la más importante, parece decir La colaboradora, es el hijo. Porque La colaboradora es, para mí, en el fondo, un canto a la maternidad, y, si bien es un canto atípico, a su manera, es también profundo y memorable.

Todo el mundo que viva en la España actual debería leer La colaboradora. Qué digo; todo el mundo que viva en el mundo actual. Ahí queda eso.