Dentro mismo de los Estados Unidos, los Montes Apalaches son un mundo aparte. Se trata de una región remota en la que, al decir de los estereotipos, no viven, aparte de osos y mapaches, más que familias incestuosas y granjeros solitarios que disparan primero y echan un trago de whisky casero después.

Dentro mismo de los Estados Unidos, los Montes Apalaches son un mundo aparte. Se trata de una región remota en la que, al decir de los estereotipos, no viven, aparte de osos y mapaches, más que familias incestuosas y granjeros solitarios que disparan primero y echan un trago de whisky casero después.

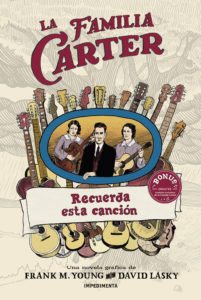

Este estereotipo, que hoy en día sigue vigente, arraigó con fuerza en el siglo XIX, y pueden verse trazas de su más cínico apogeo en esta extraordinaria La familia Carter, que nos narra los avatares de una humilde familia de granjeros que marcó la música norteamericana del siglo XX. Y si no, preguntadle a Woody Guthrie, Johnny Cash, o Bob Dylan entre otros, qué habría sido de ellos si, una buena mañana de 1914, un incompetente vendedor de manzanos ambulante llamado Alvin Pleasant Carter no hubiera oído cantar, por una de esas casualidades de la vida, a la bella Sara Dougherty. Con aquel encuentro el destino puso la primera piedra de una saga familiar que, con pasmosa maestría, desenfado y exquisita sensibilidad, nos presentan el escritor Frank M Young y el ilustrador David Lasky.

La historia que tenemos en las manos, en impecable edición de Impedimenta, abarca mucho más que las vicisitudes de una familia de músicos. En primer lugar, se me ocurre, La familia Carter es una visión diferente del sueño americano, ese ideal según el cual uno puede, mediante el trabajo duro, salir de la miseria y alcanzar la prosperidad para sí mismo y para su familia. Trabajaron duro, sin duda, los Carter, en especial Alvin Pleasant, A.P. para los amigos, quien, en una empresa comparable a la de nuestro Menéndez Pidal, se pateó hasta el último rincón de los Apalaches y más allá con el fin de recoger melodías y canciones de boca de abuelas nonagenarias, melodías que, de otra manera, se hubieran perdido para siempre. Muchas de esas piezas musicales provenían, en última instancia, de las verdes y lluviosas colinas de Escocia y el Ulster, lugar de procedencia de muchos de los primeros europeos que se instalaron en la zona en busca de tierras.

Poco a poco, empieza a correr la voz sobre el talento de esa familia, y paso a paso, de concierto en concierto, los Carter van haciéndose un nombre en la zona, hasta que por fin les llega la gran oportunidad: el cazatalentos y productor musical Ralph Peer se fija en ellos y realiza una serie de grabaciones que se convertirán en su trampolín a la leyenda. Con canciones como ésta:

Así, mientras por un lado tenemos la historia de una familia sencilla lanzada al mundo del espectáculo, un mundo para el que no está preparada y en el que nunca se siente a gusto, por otro tenemos el apasionante retrato del desarrollo de la industria musical. Vemos a A.P. maravillado ante un gramófono y asistimos a sesiones de grabación, donde, como pulpos en un garaje, los Carter, habituados al calor del público, se ven obligados a repetir una pieza hasta la extenuación para recibir como toda recompensa el mudo reconocimiento de un cuerno que recoge el sonido (más tarde llegará la nueva sensación: el micrófono). Asistimos también a las sesiones fotográficas, en las que se manifiestan en todo su esplendor los estereotipos mencionados más arriba. Los Carter, que se han arreglado, lucen sus mejores ropas y se han lustrado los zapatos, tienen que volver a ponerse sus gastadas ropas de trabajo y posar, azada en mano, junto a la letrina. “Son ustedes cantantes rústicos -les dice el fotógrafo- y tienen que parecerlo”.

Y aún hay más. Conocemos a una auténtica leyenda del blues llamada Lesley Riddle, hombre de memoria prodigiosa al que le bastaba escuchar cualquier melodía una sola vez para poder recordarla. Riddle, que aprendió a tocar la guitarra mientras se recuperaba de un accidente de trabajo en el que perdió la pierna, se convirtió en el mejor amigo de A.P., a quien además prestó una ayuda preciosa en su incesante búsqueda de material para nuevas grabaciones. Fijaos qué pequeña maravilla:

El estilo de las ilustraciones de David Lasky no podía ser más acertado para el tipo de historia que se nos cuenta. Se trata de un estilo realista y centrado en los personajes, sencillo, sin espectaculares alardes que alejen el foco del aspecto humano, ni con excesivos detalles que nos hagan perder la visión general del conflicto entre la familia y el mundo del espectáculo. Y cuando hay que romper con la tradición clásica, pues se rompe, como en esas breves escenas en blanco y negro, tan cinematográficas, que imprimen a la historia el ritmo acelerado de una vida que se escapa de las manos de los personajes.

En definitiva, La familia Carter es una excelente novela gráfica con la que pasaréis un rato estupendo, pero con la que, cuidado, corréis el riesgo de convertiros en unos auténticos hillbilies.