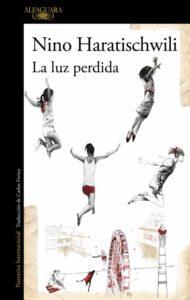

Reseña del libro “La luz perdida”, de Nino Haratischwili

La luz. Siempre la luz. Ilumina al bies las fotografías expuestas en las paredes, inundando mis recuerdos. Porque de hecho son mis recuerdos. Y mis recuerdos siempre son crueles de una manera nueva. Los observo, fragmentos de una historia pasada colgados de las paredes, expuestos en honor a ella, a la autora, a mi amiga, una de las cuatro. La única que falta. Tomados de uno en uno no son nada, pero, al pasar rápido sobre ellos, se convierten en un único acontecimiento; es la misma historia, contada desde distintos extremos. Tan solo en su integridad arrojan la suma de todo lo que éramos y somos.

Aquí estamos, el trío que ha escapado, que ha logrado dar el salto al presente, las supervivientes a las que la vida se les atravesó: Nene, la jovialidad y la belleza de un ángel renacentista acunando el silencio de un interior yermo; Ira, la seria y responsable por fuera, dubitación por dentro, siempre huida hacia delante; y yo, Keto, la Kipani, la narradora y el equilibrio por sentencia, destinada a reparar pinturas viejas cuando de niña solo soñaba con dibujar pinturas nuevas.

En esta sala elegante nos reencontramos, eternamente jóvenes, tratando de vivir en representación de todos aquellos que no lo consiguieron, tratando de recuperar la luz perdida, de liberar de sus fotos nuestra historia, de arrancar de sus instantáneas nuestros propios secretos. Los de Dina. Mi Dina. La que falta. La que se fue porque creía haber vivido de más. A la que la guerra y la muerte cercenaron su curiosidad innata, su pasión vital.

No puedo contarme a mí misma sin contar con todas ella. Sin Dina, Nene e Ira yo no sería más que eso, un fragmento del pasado. Y el pasado son estas fotos que vemos, este mundo en blanco y negro donde quedó pegado para siempre algo esencial de nosotras, cuyo eco llega hasta nuestro presente con un ligero chapoteo. Son un recuerdo perenne de que seguimos con vida, sí, pero el mundo del que procedemos, nuestra querida y añorada Georgia, quedó en ruinas por las guerras ―civiles o invasiones, qué más da, si todas son la misma guerra―, las mafias y la droga. Quedó vacía de casi todos los que amamos. Porque esta exposición es al final un velatorio, un funeral.

Estamos aquí, enraizadas al presente, sí. Pero nunca hemos llegado a nosotras mismas; nunca nos alejamos de aquello, de esto que fuimos. Las fotos nos exponen, a veces inocentes, otras despiadadas, siempre honestas; muestran el rostro de esas amigas inseparables que fuimos una vez, cuando el futuro se extendía ante nosotras como un libro redactado en una escritura secreta que solo teníamos que aprender a descifrar, mostrando todo lo que hay que saber. Todo lo que se puede saber; luego, ahora, descubrimos que la realidad está hecha de sueños despellejados, trozos de luto, bolas rabiosas de cosas sin digerir. Y que puede enterrarte en ella.

Qué pensaría Dina si estuviera hoy aquí, en esta galería expuesta en su honor, con gente elegante entonando loas sobre su arte. Creo que diría que la vida no va de todo esto, porque lo que de verdad cuenta de nosotras ya lo habíamos encontrado hace mucho. Daría mi vida porque estuvieses aquí ahora, pero no como superviviente en un recuerdo en blanco y negro, como se honra a los muertos, si no para saber cómo hubiera esa vida que te ofrezco contigo a mi lado. Contigo, la insaciable, la incansable, la que tenía las respuestas a mis interminables preguntas. ¿En qué mujer me hubiera convertido contigo? Pero no te reprocho tu ausencia, ya no. Comprendo que hicieras de la guerra tu hogar, el objetivo a fijar por tus cámaras. Sé que lo hiciste porque querías hallar la paz allí, tomar el té con los muertos, enterrar tu corazón roto por el rechazo de mi hermano Rati en las trincheras, con la esperanza de no volver a sentir nada. O de que el miedo te arrancara de raíz amor que te quedara en el cuerpo. ¿Cómo no iban a atraerte los campos de batalla, si tu corazón era un cementerio?

Pero no me quedo con eso, Dina. No me quedo con esto. Me niego. Cierto que en nuestro pasado hubo violencia, desamor, dolor, pérdidas, miedo, guerras, muertes sin sentido. Tu muerte. Pero también hubo… toda la vida que hubo en medio. Amor y vida sin sentido. Creo que no hay sentido en la vida, Dina. En nada. Una se da sentido a una misma y a las cosas que hace. Se da sentido a quien se quiere.

Y quiero que sepas que cuando me caiga por fin de la vida, Dina, del aquí y ahora, cuando me precipite cada vez más hondo en el pasado, desearé no llegar al suelo. Desearé quedarme con todos aquellos que no lo han conseguido, que no han sobrevivido a esa caída, los que no tienen un aquí y ahora, solo un entonces. Y entonces estaremos juntas, Dina.

Porque nada termina nunca.

Porque al final, Dina, mi amiga del alma, hay luz.

Siempre hay luz.

Construyo esta metareseña (sic) con palabras que no son mías. Nunca lo había hecho. Nunca me había atrevido. Nunca me había salido de dentro. Pero el libro de hoy, La luz perdida, de la escritora georgiana afincada en Alemania Nino Haratischwili, me ha tocado. Por dentro. Ha sido tan hermoso leerlo, que he creído necesario abordar su reseña de este modo: alejándolo de mí ―yo como mero intermediario― para poder acercarme más a ellas, escritora y protagonistas y, a la vez, poder acercarlo de una manera más cercana, más íntima, a vosotros. De La luz perdida se ha dicho que es una hermosísima epopeya sobre la amistad, la traición y la pérdida que navega desde la novela negra a la romántica, pasando por el análisis político. Coincido. De su autora se ha comentado sus parecidos narrativos con gente del calibre de Tólstoi, Dostoievski, Isabel Allende o Elena Ferrante. Los hay. Pero Nino tiene una luz propia. Y resplandece hasta iluminarte por dentro.