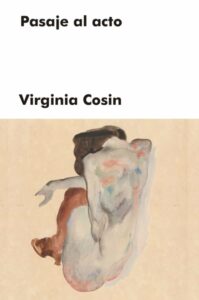

Reseña del libro “Pasaje al acto”, de Virginia Cosin

Es duro sentirse identificada con la protagonista de esta historia porque el Pasaje al acto es la historia de un intento de suicidio y el viaje al pasado desde el centro médico en el que se “cura”. Esta no es una lectura “buenrollera” para quedarte tranquila tomando un mojito en el chiringuito de la playa. Removerá tu conciencia con cada escena, narradas a fogonazos de conciencia, con bruscos fundidos en negro, como si de una película de culto se tratara.

Tal y como lo he pintado igual se te han quitado las ganas de naufragar en este texto. No lo hagas, arriesga tu experiencia, porque la belleza de cada situación es poética, ingeniosa y gratificante. La paradoja del lenguaje recorre todo este Pasaje al acto y recuerda a una de mis frases favoritas, de Thomas Bernhard, en “Corrección”: “mi relación con los demás es de total y absoluta incomprensión”. Pero no es cierta. No. Han tenido que pasar un par de décadas desde que la leí para saborear la excelencia de la jugada. Gracias a poder hablar, gracias al lenguaje, podemos saltar el abismo y abrazar al otro. No siempre ocurre, pero muchas veces sí. La autora, sin embargo, está transitando la incomunicación: “No comparto mi idioma, nadie me entiende, los otros no me entienden, (…) porque en este silencio cabe uno solo: yo. (…) Sin lugar. Singular” (p. 28).

Y es que Virginia Cosin es de mi generación, ni sé qué letra nos pusieron, somos los que nacimos en los 70, en su caso en Caracas, aunque enseguida marchó a Buenos Aires. Pero las referencias musicales y culturales son compartidas: Karate Kid, por ejemplo, destaca como uno de los “pasajes” tragicómicos con moralina final: “Más vale maña que fuerza y el bien vence al mal”. La gracia es que al diseccionar tus referentes y los míos de esa manera aséptica, casi quirúrgica, te enfrenta a un espejo de “chuminadas” con las que hemos crecido y que han ido alimentando nuestra moral y gusto estético.

Cada lectora verá el eje de la novela de acuerdo con la proyección de su existencia. En mi caso, el tema de este Pasaje al acto es el dolor o el desasosiego, la experiencia aniquiladora de la nada, la depresión: “Ya no sé más cómo se hace o qué se hace con esto que duele. Tan cansada, tan aburrida del dolor, de mí, de mí doliente. Soy siempre la misma queriendo ser otra” (p. 116). Ella, que eres tú, que soy yo, no aprende de la experiencia, si acaso a hacerse cada vez un poco más daño. Las incursiones en las palabras de otras, especialmente de poetas como Sylvia Plath o de Alexandra Pizarnik, ponen la guinda de afilada belleza a la mediocridad de esta antiheroína. Aunque también sobresale Hamlet: “Palabras, palabras, palabras. Los filamentos de las ilusiones rotas pueden hacerte sangrar, cortarte en pedazos” (p. 46).

Esa incomunicación, que a veces define como “pecera” o “bola de cristal”, es la otra cara de no poder callar, de haber sido una esclava del lenguaje, creyendo dominarlo: “Cuando abrí la moca entraron moscas (…) Todavía tengo el sabor amargo de no haber sabido callar” (p. 111). Aunque a la par la protagonista sin nombre sigue el camino de la escritura y la lectura para encontrar su voz.

En la biblioteca del hospital da con Madame Bovary y los paralelismos con Emma tejen la historia de la misoginia. Unas ordenaciones sociales donde la situación ideal es no estar oprimida de manera violenta, pero que coartan la creatividad y libertad femenina, reduciendo su deseo a escombros para saltar “de hombre en hombre”. Sucumbir en el juego de seducción visto desde el patriarcado es otro de los “pasajes” siniestros cuando ves desde su mirada al “guapo y morenazo” doctor que lleva su expediente. Da grima pensar en ese cuerpo abandonado, que rehuye la higiene personal y que sigue haciendo ojitos al doctor para que le deje irse a casa, ilusionada en que caerá rendida a sus encantos.

Al final, queda una vida fingida, un teatrillo de personaje en personaje, intentando cumplir las expectativas del director de cine (tal cual, cuando trabaja de ayudante) o de la madre que no sabe que espera, pero cuya mirada siempre está ahí buscando aplaudir o sancionar lo que la protagonista haga. Nada parecido a una vida propia y auténtica: “Una máscara siempre sirve para proyectar la voz y ocultar la mirada” (p. 36). Lo que me recuerda que “persona” viene de “prosopon” que es la transcripción del griego, literalmente: “delante de la cara, máscara”.

“Siento el sabor de la sangre

y una punzada en la punta de la lengua.

Hoy no hubo palo entre los dientes.

Es la manera que tienen de advertirme

que incluso mi dolor les pertenece”

“Bajo la luz, el cepo”, Olalla Castro.