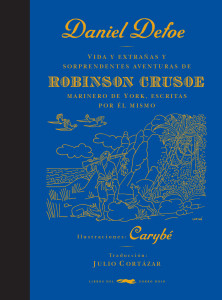

Robinson Crusoe, de Daniel Defoe

Hay una serie de libros que todos creemos conocer al dedillo aun sin haberlos leído. Uno de ellos es Robinson Crusoe. Es pronunciar o leer ese título y venirnos a todos a las mientes la imagen de un náufrago en una isla desierta, o casi, porque luego aparece el indígena al que él da el nombre de Viernes. Eso es lo que todos sabemos acerca de esta novela, y con eso parece bastar. Es como si ya la hubiéramos leído y conociéramos la historia.

Hay una serie de libros que todos creemos conocer al dedillo aun sin haberlos leído. Uno de ellos es Robinson Crusoe. Es pronunciar o leer ese título y venirnos a todos a las mientes la imagen de un náufrago en una isla desierta, o casi, porque luego aparece el indígena al que él da el nombre de Viernes. Eso es lo que todos sabemos acerca de esta novela, y con eso parece bastar. Es como si ya la hubiéramos leído y conociéramos la historia.

Por eso, cuando finalmente la leemos -y son casi 600 páginas en esta edición de Libros del Zorro Rojo-, esperamos precisamente eso, esa historia, y, aunque podamos sorprendernos por la extensión de la novela, se conocen casos de historias más magras que han ocupado aún más páginas, así que ¿por qué no podía ser éste el caso?

Bueno, pues no lo es. Nuestros prejuicios o preconceptos eran erróneos, o, al menos, eran una parte tan pequeña de la realidad que merecen englobarse en la clasificación de erróneos. Porque resulta que la -larga- vivencia de Robinson en la isla donde acaba dando con sus huesos es sólo una parte de la novela. Quizá la más significativa, porque es donde más claramente vemos y conocemos al personaje, pero no la única, de ninguna manera. De hecho, la novela es la biografía casi entera del protagonista, partiendo de su mocedad y llegando hasta casi su muerte, siendo lo que en aquella época -siglo XVII- se debía de considerar un hombre muy mayor: 72 años. De ellos, 28 son los que pasa en la isla. La novela está dividida en dos partes prácticamente iguales, con lo cual podemos hablar de dos mitades. En la segunda, que empieza una vez Robinson escapa de la isla, sigue habiendo referencias a aquélla, pero es otra perspectiva, otro talante y otra historia diferente.

Debo confesar que la lectura de este clásico me ha resultado, a ratos, algo pesada y poco amena; me refiero sobre todo a la segunda parte. Robinson se ve envuelto en muchas aventuras en lugares que entonces se consideraban absolutamente exóticos e ignotos para el hombre occidental -Rusia y los entonces territorios del zar, Madagascar, China, el caribe americano- y que hoy están a un golpe de Internet y donde vemos a compatriotas cualquier día de la semana a través de programas de televisión. Se trata de un mundo que ya no existe, un mundo de un sinfín de naciones, tribus, creencias, rituales, costumbres… que hoy en día son, en el mejor de los casos, rarezas, y en la mayoría, un recuerdo o una leyenda. Las peripecias de Robinson por esos mundos de Dios se me figuraban a ratos de una puerilidad que seguramente debo adscribir a que el espíritu de los tiempos es ahora otro; muy probablemente, los lectores contemporáneos a Defoe encontraban estos relatos absolutamente aceptables, entretenidos e interesantes.

Lo que más me ha enganchado, y algo que creo que puede interesar a lectores de cualquier época y cualesquiera exigencias, por tratarse de algo intemporal y más profundo que cualquier relato de aventuras marineras, es el retrato psicológico de un personaje, el de Robinson Crusoe. Un retrato que incluso hoy me parece finísimo, sorprendente y, sí, incluso provocativo y desafiante. Se trata de un hombre muy de su época y país de origen, muy devoto y creyente a partir de cierto momento, muy puritano, muy correcto y muy atento a las imposiciones de la observancia moral pero, al mismo tiempo, frío como un témpano, casi carente de emociones o muy reacio a manifestarlas, con evidentes contradicciones de índole moral (o son contradicciones sólo en la actualidad, mas no para su época) y totalmente carente de actividad psicológica en lo que atañe a ciertas áreas de la vida. Muy elocuente a este respecto es el relato -en primera persona, no lo olvidemos- que hace de su existencia en la isla. Si hemos de creer lo que el propio protagonista nos cuenta, durante gran parte de su vida allí careció de otra preocupación que no fuera proveerse de todo tipo de artículos de menaje y utensilios varios para hacer su vida lo más cómoda posible, empleando en ello muchas horas del día. Y ya está, no hay más. No se nos dice nada de sus inquietudes metafísicas -salvo cierta religiosidad elemental; muy enraizada, eso sí, pero que en casi nada se diferencia de la de cualquier contemporáneo suyo en Inglaterra-, de su añoranza por todo lo que le falta en la isla, de su sentido íntimo y su vivencia personal de la soledad; son meros apuntes. Llamativa es también, a ojos de un lector de hoy, su relación con su familia, que apenas si merece su consideración para escribir un par de párrafos. Todo esto es quizá representativo de un hombre de aquella época, y la experiencia lectora está por ello llena de curiosidad y de asombro. Este Robinson abandonado a su suerte en la isla nos resulta, por un lado, cercano, por cuanto un sentido básico de humanidad nos llama poderosamente a empatizar con él, pero, por otro, de un opuesto polar a lo que podemos imaginar como ser humano sometido a una experiencia tan radical.

Tengo también la obligación de aludir a la traducción hecha por Julio Cortázar. Sin duda que tiene su mérito, y no pequeño, traducir una obra de semejante envergadura, cosa que Cortázar hace recurriendo, en ocasiones, a elegantes giros y a circunloquios hoy en desuso, lo cual aumenta, si cabe, el sabor decididamente literario de la lectura, dándonos la sensación de estar leyendo un texto clásico, hermoso y trabajado. Goce éste que se ve algo disminuido por los abundantes queísmos e incorrecciones de otros tipos que salpimentan el texto y que resultan sorprendentes en un autor de la talla de Cortázar.

La bella edición de Libros del Zorro Rojo cuenta con excelentes y coloridas ilustraciones de Carybé.

la traducción de Cortazar es a una version simplificada de Robison Crusoe, la versión original no esta divida en capítulos

Adoro este libro.