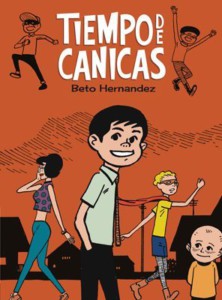

Tiempo de canicas, de Beto Hernández

De niño nunca me encontré un cadáver en un descampado. Tampoco vi morir a un amigo mientras jugábamos junto a las vías del tren. No confesé cabizbajo al quiosquero del barrio que le había robado unos caramelos, porque jamás se me habría ocurrido robar nada. No pillé nunca a mis padres en plena transferencia de semillitas. No di mi primer beso a una chica hasta … muy tarde. Y el perro que me regalaron a los diez años me duró hasta que acabé la universidad.

De niño nunca me encontré un cadáver en un descampado. Tampoco vi morir a un amigo mientras jugábamos junto a las vías del tren. No confesé cabizbajo al quiosquero del barrio que le había robado unos caramelos, porque jamás se me habría ocurrido robar nada. No pillé nunca a mis padres en plena transferencia de semillitas. No di mi primer beso a una chica hasta … muy tarde. Y el perro que me regalaron a los diez años me duró hasta que acabé la universidad.

Mi infancia, pues, no estuvo marcada por ningún acontecimiento de esos que te convierten en adulto de la noche a la mañana, esas terribles revelaciones y descubrimientos que caracterizan a novelas inolvidables como La isla del tesoro o Matar un ruiseñor, o películas como Cuenta conmigo. A diferencia de lo que les ocurría a los protagonistas de esas historias, en mi infancia no hubo un antes y un después que me indicara que atrás quedaba la inocencia y, por delante, un largo camino buscando la felicidad a través de un valle de lágrimas. Todo fue mucho más prosaico.

Tiempo de canicas es una novela gráfica situada a finales de los años 60 en el extrarradio de alguna ciudad californiana. Seguimos en ella las andanzas de Huey por su barrio a lo largo de un caluroso verano, y acompañamos al joven protagonista, un niño que empieza a asomarse a la adolescencia, en sus pequeñas aventuras que hoy, desde la gris atalaya de la madurez, nos parecen tan triviales. Y yo os pregunto, ¿triviales? ¿Cómo pueden ser triviales los cromos, los tebeos, las series de televisión, la jerarquía en la pandilla, o las canicas?

Nuestra niñez, a pesar de lo que lo que digan el cine y la literatura, no tuvo planteamiento, nudo y desenlace. Las cosas pasaban, sencillamente, una detrás de otra. Mientras que ser adulto consiste en librar cuatro o cinco guerras a la vez, aquellos días se contaban por batallas. Podíamos ganar o perder, pero hasta que no concluía una batalla, no daba comienzo la siguiente. Que nadie acuse a esta novela, por tanto, de carecer de argumento o de encadenar anécdotas sin relación entre sí: esta novela es vida.

Y ya puestos, derribemos otro mito: el de la confusión. En el planeta al que Beto Hernández nos transporta en estas páginas, ese planeta llamado infancia que un día estuvo habitado por seres parecidos a nosotros, nunca reinó la confusión. Si el matón del barrio decidía ir a por nosotros, sentíamos miedo, pero no confusión. Si un recién llegado al barrio se convertía, tras un ¡eh tú!, en nuestro amigo del alma, puede ser que nuestros padres se sintieran algo extrañados, pero para nosotros no había misterio alguno. Si la chica más bonita nos sonreía, podíamos dejar un rastro de babas hasta nuestra casa, pero jamás nos preguntaríamos ¿cómo es posible?

Tiempo de canicas es, pues, una magnífica y trivialmente épica novela gráfica con la que el lector recupera aquel sabor olvidado de la infancia, el sabor de aquellos días en que la felicidad podía depender de una colección de cromos o de las palabras “a mi amiga le gustas”. Gracias a Beto Hernández puedo decir con orgullo que mi infancia fue real como la vida misma.