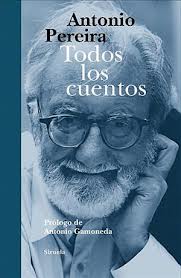

Todos los cuentos, de Antonio Pereira

Este Todos los cuentos empieza con un prólogo que no es un prólogo y acaba con unos cuentos que no son cuentos, lo cual es magnífico a modo de advertencia frente a la tentación del etiquetado, frente a la que trataré de mantenerme alerta. El volumen recopila todos los cuentos publicados por el autor, y comienza y acaba (exceptuados los últimos que ya digo, no son tanto cuentos como comentarios y reflexiones del autor, que se agradecen infinitamente) por su León natal, por su tierra, a la que al final regresa y que nunca abandona del todo pese a que después los cuentos se hacen viajeros, como el autor, y nos llevan a visitar Israel, Puerto Rico, Brasil, en fin, esos mundos, aunque sin despegarse nunca demasiado de sus raíces. Pero es en esos cuentos locales que el talento convierte en universales donde, a mi parecer, brilla más Antonio Pereira. Me explico.

Aun antes de terminar el libro le daba yo muchas vueltas a como decir esto, no quería decir que sus primeros cuentos eran mejores, ni siquiera que me hubiesen gustado más porque no habría sido del todo cierto, me preguntaba si era admisible en una reseña seria decir algo tan subjetivo como que tenían más encanto. Y entonces, en uno de esos textos finales el autor reflexiona sobre su obra y dice que según evolucionaba iba ganando en perfección técnica, imagino que se puede decir que en calidad, pero que echaba de menos la inocencia o incluso el candor de los primeros títulos. Antonio Pereira es un maestro indiscutible de la narrativa breve, esta recopilación publicada por Siruela es, probablemente, una obra indispensable para los amantes del género, pero permítanme que no le lleve la contraria al autor y recomiende muy especialmente su obra temprana, esa en la que aborda una España provinciana de casinos y tabernas de vino y escabeche, un país gris y con sus muchas mezquindades, pero con el encanto de la inocencia y la honestidad de quien asume sus miserias como parte de la vida, una vida sencilla en la que hay lugar para la celebración de la luz y para la denuncia de la oscuridad sin panegíricos ni panfletos, un lugar en el que nunca he habitado pero en el que, visto a través de los ojos de Pereira, me reconozco. Nos reconozco a todos.

Hablaban, reían, recordaban… Cuando se disolvía la asamblea, cada hombre llevaba en su pecho un calorcillo suave que el vino, por sí solo, no bastaría a justificar. Esto que les pasaba a los amigos de Arsenio Quilós en la taberna de Paco Santín al terminar su reunión, es muy parecido a lo que le pasa al lector al cerrar este libro. Siente un calorcillo suave que sólo el texto no basta a justificar. Porque hay mucha (de nuestra) vida tras estos textos, mucho retrato de la realidad de España visto a través de un escritor nacido en tierra de escritores, y podría dar muchos rodeos para evitar llegar a la misma conclusión a la que llega el prologuista de Todos los cuentos en su no-prólogo, que al final los cuentos de Antonio Pereira son irremediablemente poesía, pero me rendiré rápido: puede que tenga Gamoneda razón, aunque a mi me irrite un tanto que esa conclusión se derive de unos motivos de los que se puede perfectamente derivar otra no por evidente menos necesaria: Pereira es un gran cuentista. Los motivos por los que es poeta (que lo es, es decir, también escribe poemas) son los mismos por los que es cuentista, y el halago no es menor, un cuentista, para mí, no es sino un poeta que sabe que las cosas se pueden decir al menos de dos maneras. Pero el planteamiento es brillante: la ficción de Antonio Pereira no es ficción, es su propia vida, y la narrativa subjetiva es irremediablemente poesía. La grandeza de Todos los cuentos es esa, sea poesía o no, es una vida hecha literatura, y si es una vida es todas, igual que si es Todos los cuentos (de Antonio Pereira) es todos los cuentos (y punto). Y no lo digo porque sean muchos, que lo son, sino porque en la sinceridad y la honestidad de Pereira cabe toda la vida, como cabe toda la literatura, y quien se acerque a un papel en blanco desde la desnudez de su propia alma, no lo hará de un modo diferente en Kazajstán al que tuvo de hacerlo don Antonio en Villafranca del Bierzo.

Y habría que decir unas palabras sobre Villafranca del Bierzo, sobre la Cábila, más concretamente, pero no porque sea la patria chica de Antonio Pereira, sino porque no se puede leer esta obra sin amar un poco esa tierra, aun sin conocerla. Sostiene Pereira (discúlpenme, no he podido evitarlo) que en su pueblo había un fabulador, no un loco ni un literato, sino una persona cuyo oficio era la de fabulador. Acudía por turno a las casas con su historia inventada para la ocasión (vienen los franceses con Napoleón al frente, por ejemplo) y los moradores de la vivienda pagaban sus servicios con el plato de comida que le servían mientras desgranaba su historia. ¿No es magnífico? Lean ese cuento, no puedo decirles más sin estropearles su lectura, pero les aseguro que para excitar la curiosidad por esa tierra, o mejor, por esas gentes, es mejor que cualquier guía turística.

Hablaban, reían, recordaban… Cuando se disolvía la asamblea, cada hombre llevaba en su pecho un calorcillo suave que el vino, por sí solo, no bastaría a justificar. Esto que les pasaba a los amigos de Arsenio Quilós en la taberna de Paco Santín al terminar su reunión, es muy parecido a lo que le pasa al lector al cerrar este libro. Siente un calorcillo suave que sólo el texto no basta a justificar. Porque hay mucha (de nuestra) vida tras estos textos, mucho retrato de la realidad de España visto a través de un escritor nacido en tierra de escritores, y podría dar muchos rodeos para evitar llegar a la misma conclusión a la que llega el prologuista de Todos los cuentos en su no-prólogo, que al final los cuentos de Antonio Pereira son irremediablemente poesía, pero me rendiré rápido: puede que tenga Gamoneda razón, aunque a mi me irrite un tanto que esa conclusión se derive de unos motivos de los que se puede perfectamente derivar otra no por evidente menos necesaria: Pereira es un gran cuentista. Los motivos por los que es poeta (que lo es, es decir, también escribe poemas) son los mismos por los que es cuentista, y el halago no es menor, un cuentista, para mí, no es sino un poeta que sabe que las cosas se pueden decir al menos de dos maneras. Pero el planteamiento es brillante: la ficción de Antonio Pereira no es ficción, es su propia vida, y la narrativa subjetiva es irremediablemente poesía. La grandeza de Todos los cuentos es esa, sea poesía o no, es una vida hecha literatura, y si es una vida es todas, igual que si es Todos los cuentos (de Antonio Pereira) es todos los cuentos (y punto). Y no lo digo porque sean muchos, que lo son, sino porque en la sinceridad y la honestidad de Pereira cabe toda la vida, como cabe toda la literatura, y quien se acerque a un papel en blanco desde la desnudez de su propia alma, no lo hará de un modo diferente en Kazajstán al que tuvo de hacerlo don Antonio en Villafranca del Bierzo.

Y habría que decir unas palabras sobre Villafranca del Bierzo, sobre la Cábila, más concretamente, pero no porque sea la patria chica de Antonio Pereira, sino porque no se puede leer esta obra sin amar un poco esa tierra, aun sin conocerla. Sostiene Pereira (discúlpenme, no he podido evitarlo) que en su pueblo había un fabulador, no un loco ni un literato, sino una persona cuyo oficio era la de fabulador. Acudía por turno a las casas con su historia inventada para la ocasión (vienen los franceses con Napoleón al frente, por ejemplo) y los moradores de la vivienda pagaban sus servicios con el plato de comida que le servían mientras desgranaba su historia. ¿No es magnífico? Lean ese cuento, no puedo decirles más sin estropearles su lectura, pero les aseguro que para excitar la curiosidad por esa tierra, o mejor, por esas gentes, es mejor que cualquier guía turística.

Si les preguntas a los más jóvenes, no tienen ni idea de lo que es un cuartillo. Es la cuarta parte de la azumbre, otra medida de las que se empleaban para el vino y los áridos, pero ellos tampoco saben lo que son los áridos o la azumbre. Nosotros, y también la señora María de Sanabria, sabíamos que el cuartillo es la ración exacta para que dos hombres empiecen a vivir la tarde mano a mano, se den la paz como en la misa y se abran la chaqueta y a veces un poco la camisa, por la parte del corazón.

Andrés Barrero

andres@librosyliteratura.es

andres@librosyliteratura.es