Es posible que siempre volvamos a los mismos sitios. Que viajemos, a través de la lectura, a una época que, aunque ya conozcamos casi a la perfección, siga influyendo sobre nosotros como lo hacen entre ellos los polos opuestos. Atracción y, en cierto sentido, un poco de inmiscuirnos en la intimidad de quien, atento a destrozar a golpe de letra sus temores, comparte con el mundo aquello que sufrió, que le dejó exhausto, que le hizo cambiar el significado que tenía la vida y, por extensión, la muerte. Vivir como una paradoja entre tanto silencio lleno de muerte, o entre los gritos desesperados de quien sabe que no le queda mucho tiempo, o al menos existir mientras todo se derrumba, mientras las personas desaparecen, mientras lo que se había creado deja de permanecer, en un ejercicio de reconocimiento, en un ejercicio de resistencia, en un puñetero ejercicio de confrontar lo que es seguro que pasará y darle una vuelta de tuerca. Sobrevivir. Ese verbo que para algunos, en aquellos años de la ocupación nazi, significó ser culpables por haber permanecido mientras los demás desaparecían. Un verbo de cuatro sílabas que araña los recuerdos, que deja imágenes en el cerebro que ojalá pudiéramos olvidar pero que no lo hacen, que se mantienen con la misma fuerza, o como dice la mujer que nos habla desde las páginas, pero corro tan rápido que me despierto. Y a lo mejor despertar no sirva de nada, o lo haga de una forma absoluta, porque al abrir los ojos uno es capaz de escribir lo que aquí he leído. Una prueba de vida, ahí de nuevo la paradoja, cuando se trata de hablar de la muerte.

Es posible que siempre volvamos a los mismos sitios. Que viajemos, a través de la lectura, a una época que, aunque ya conozcamos casi a la perfección, siga influyendo sobre nosotros como lo hacen entre ellos los polos opuestos. Atracción y, en cierto sentido, un poco de inmiscuirnos en la intimidad de quien, atento a destrozar a golpe de letra sus temores, comparte con el mundo aquello que sufrió, que le dejó exhausto, que le hizo cambiar el significado que tenía la vida y, por extensión, la muerte. Vivir como una paradoja entre tanto silencio lleno de muerte, o entre los gritos desesperados de quien sabe que no le queda mucho tiempo, o al menos existir mientras todo se derrumba, mientras las personas desaparecen, mientras lo que se había creado deja de permanecer, en un ejercicio de reconocimiento, en un ejercicio de resistencia, en un puñetero ejercicio de confrontar lo que es seguro que pasará y darle una vuelta de tuerca. Sobrevivir. Ese verbo que para algunos, en aquellos años de la ocupación nazi, significó ser culpables por haber permanecido mientras los demás desaparecían. Un verbo de cuatro sílabas que araña los recuerdos, que deja imágenes en el cerebro que ojalá pudiéramos olvidar pero que no lo hacen, que se mantienen con la misma fuerza, o como dice la mujer que nos habla desde las páginas, pero corro tan rápido que me despierto. Y a lo mejor despertar no sirva de nada, o lo haga de una forma absoluta, porque al abrir los ojos uno es capaz de escribir lo que aquí he leído. Una prueba de vida, ahí de nuevo la paradoja, cuando se trata de hablar de la muerte.

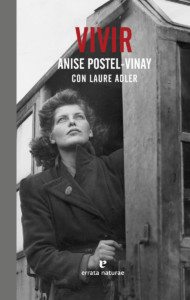

No es raro encontrarnos con testimonios sobre la II Guerra Mundial, sobre la ocupación, sobre lo atroces que fueron aquellos años. No es raro, por tanto, que en algún momento, en algún punto de la vida de todo lector, sienta el hartazgo de un tema que se ha estirado y del que se han escrito infinidad de libros. Yo lo tuve. Me negué a leer ningún libro que tuviera que ver con esta época por el cansancio que se acumulaba en mis músculos cada vez que veía una nueva obra publicada. Pero el tiempo suele curar todas aquellas heridas que nos creamos nosotros mismos. Vivir llegó a mí cuando no esperaba encontrarlo. Puede que la portada tuviera mucho que ver. Pero sólo como simple elemento de curiosidad, no como el motivo principal. Dado que llevaba bastante tiempo sin leer nada que tuviera que ver, o al menos que fuera un testimonio en primera persona, de lo que sucedió en los campos de concentración, mi mente dirigió mis pasos hacia el ejemplar y empecé a leerlo como quien se entrega a una de esas pasiones que a veces había olvidado que podían existir. Anise Postel – Vinay puede no ser una de las voces que más a fondo se han metido en ese oscuro laberinto que es la memoria – creo, por ejemplo, que Imre Kertesz ha sido uno de los mejores descriptores de aquella época – pero lo que sí tiene la autora es esa capacidad para que todos aquellos que dirigimos nuestro tiempo a abrir su libro, encontremos las palabras de una joven que no entendía qué sucedía pero que tuvo que sobrevivir cuando todo decía que su vida terminaría pronto.

Quizá es ese significado de lucha lo que hace que Vivir sea una lectura tan interesante. Leemos, a veces, sin darnos verdadera cuenta de lo que estamos leyendo. Pasamos las páginas olvidando que parte de la Historia está recogida en ellas. Pero lo que hace Anise Postel – Vinay es recordarnos lo que sucedió, lo que en cierta forma todavía sucede, lo que supuso y supone haber vivido, haber sobrevivido, como decía al principio, haber permanecido. Y el recuerdo no deja de ser, al final, una piedra que intenta mantenerse en todo momento a flote, que viene y va para tenernos en vilo. Ese es el precio que se paga cuando uno vive más allá del tiempo que se le ha otorgado. Eso es lo que sucede cuando, de tanto recordar, uno sólo puede escribir para conseguir que nosotros leamos y nos quedemos en silencio.